|

|

| 猫に鈍器 |

|

| 日々の雑感など | |

| 過去ログ 2010年10-12月 |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12月30日(木) 今年最後の更新です 1年間お疲れ様でした。

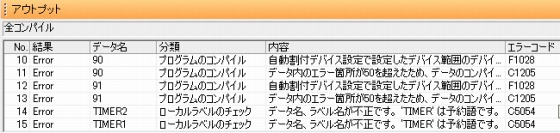

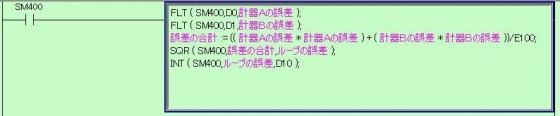

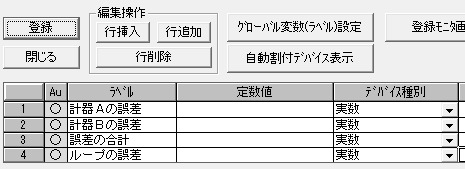

『 猫に鈍器 』 も、正月3が日明けるまで更新はお休みいたします。1年間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。 では、よいお年を! ( ´ ▽ ` )ノ 12月29日(水) 変換エラー GX Developer で作ったラベルありのプログラムを、GX Works2 に変換するとよく引っかかるのが、 1.不正ラベル ・・・ Developer と Works では予約語の定義が違うので、Developer で使えたラベル名称が Works では違反になったりする。 「 TIMER 」 なんて安直なラベルをFB で使っていたら、エラーだらけだ。だって、Developer は 「 TIMER 」 ってラベル名称がOKだったんだもん! なんてスネてみてもダメだ。 しかし、「 TIMERR 」 とかにしちゃえばOK。 2.自動割付デバイスとの重複 ・・・ ラベルプログラミングで FB やST を使って記述しても、結局はシステムがそれをラダーに 展開しているのだ。 システムがラダー化する際に使用するデバイス範囲が 「 自動割付デバイス 」 で、これをデフォルトのまま 変換しようとすると、自分が元々使っていたデバイス範囲と、システムがラベル変換用に使いたいデバイス範囲が 重なってしまうのだ。  何でシステムで使用するデバイスを、ユーザーが使う実デバイスと兼用するんだろう。システム用の専用デバイスを作るか、 システム専用のデバイス範囲を決めてくれたらいいのに。 理由はよく分からんけど、たぶんソースの復元問題がネックになっているんじゃないかと想像。 ラベルプログラムのソースをダウンロードしない場合、CPU から新規アップロードした場合に、ラベル部分はラダーとして 読み出される。 その時にシステム専用デバイスだと、ユーザーがプログラム変更する術が全くなくなってしまうということかもしれない。 問題は、ソースコードのダウンロードが、ユーザーの任意である点だ。 何で任意なのかと言えば、恐らくはソースコードは容量が大きく、メモリを圧迫するケースが少なくないからだ。 このあたり、メモリ容量によってCPU機種を細分化してきたツケが回ってきているんじゃないかと思う。 ユーザーとしては、ラベルプログラムを遣う場合は、ソースコード分までメモリ容量を考えておかないと痛い目にあうかもしれません。 12月27日(月) お疲れ様でした 明日で年内の弊社の業務は終わりです。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。 写真は、シーケンサの電源ユニットを交換しているところ。A小型は、ユニット交換するなら 今のうちですね。  『 猫に鈍器 』 も、来年で5年目になります。はえーなー。 この間、色んな紆余曲折が ・・・・・・ 特に何もありませんでした。ここに関しては、来年も特に 抱負のようなものはありません。 最近よく、「 ああ、もう、うぜ~っ!!」 と思うこと。 1.キオスクで渡されるレシート 2.Norton のアイドリングスキャン 3.GT Designer3 起動終了の重さ 4.ただでさえどうしようもない東西線のラッシュに、駆け込み乗車ではさまって遅延に拍車をかけているド阿呆 ではまた。 12月26日(日) 2010年を振り返らない ・・・ということで、今年は振り返りません。

いよいよラストですね。まあ、休みない人もいれば、もう休みに入っちゃってる人もいるでしょうけど。 『 猫に鈍器 』 は、年内もう少し続きます。 12月23日(木) 回転灯 今日は祭日ですが、現場仕事でした。年末年始関係ない、という業界もたくさんあります。  街中で見かけた、斬新なパトライト使用。 ( ̄△ ̄;) ここは本当の本当に床屋なのか!? なんかヤケになってないか!? 残念ながら閉店時だったので、どんなふうにパトライトが点灯するのかは未確認。ご存知の方、教えてください。 赤色灯がクルクル回転してたら、入るのためらうよな。 「 血~見せたろか~?」 って感じで。 「 パトライト 」 というのは恐らくパトライト社の登録商標ですが、まあ回転灯の一般名称になっちゃってますね。「 シーケンサ 」 と同じ。 昔は白熱球がしょっちゅう球切れ起こしていたもんだけど、今はLED。種類も豊富になって、使い勝手がよくなりました。 こんなふうに屋外で使う時は、IP に気をつけましょうね。 IP は二桁で示されますが、第2記号 ( IP23なら、3 ) が水の侵入に対する保護構造を意味します。 早起きだったんで眠い。 (つд-) おやすみなさい。 12月20日(月) 有給休暇 あとちょっと頑張りましょう、とか言いながら、 風邪ひいたわ! (*`Д´) 何でこう風邪ひきやすいのか・・・。週末にはしゃぎすぎたな・・・。 ところで、2009年度の日本のサラリーマンの年次有給休暇取得率は、47.1%だそうだ。やっぱり低いと見るか、結構取ってるじゃんと 見るかは自由。 ついでに、完全消化率では、24カ国中、フランスが89%でトップ、日本は33%で調査国中ダントツ最下位だそうだ。 有給休暇は、取りまくる人は足りなくてヒイヒイ言ってるし、取らない ( 取れない ) 人はあり余って無駄にしてる。かなり、極端。 取る取らないは個人の勝手だが、取れるのに取りにくい雰囲気が蔓延している会社というのは最低だと思う。 12月19日(日) 勝手に改造 その2 忘年会続いてたですよ。

いよいよ、事実上のラスト一週間ですね。それどころじゃない人も多いでしょうけど。正月をゆっくり過ごすために、あとひと息がんばり ましょう。 12月16日(木) 便利なものを使おうよ! 今年は結構穏やかな年末を迎えられそうです。 すでに1,2月の出張や現場の予定がいくつも入ってますが、年明けてからの準備でも間に合いそうだし。

多軸の同期制御なんて、設計工数、調整工数まで考えれば、多少高価でもモーションコントローラ使った方が返って安上がりに なるはず。 その辺の見極めも、今後は重要になってきますね。どうにも、機器のイニシャルコストに対して、設計工数、調整工数が軽く みられすぎです。安いお見積りを出すには、機器の価格を下げて設計費で泣くしかないんでしょうか。 DS が全然帰ってきませんが、どうしたら・・・。 (つД`) 12月15日(水) 年末年始のお知らせ  いよいよ今年もあと半月ですね。最後まで気を抜かずにがんばりましょう。 弊社の年末年始の休業は、 12月29日 ~ 1月4日 となります。よろしくお願いします。 休業中お急ぎの際は、担当の携帯をジャンジャンバリバリ鳴らしてください。 写真は特に関係ありません。OMRONの安全ターミナル。 最後まで ご安全に! ってことで。 12月14日(火) 機器交換のお話 タッチパネル このところ、タッチパネルのトラブルが連続しています。

10年以上使っているような古いものを見ると、やっぱり液晶面が弱ってきて、画面が白茶けた感じになっているものが多いですね。 既設品と同じ機種が入手可能な場合、モデルチェンジされた最新機種に移行するかどうかは、ちょっと悩みどころでもあります。うかつに 最新機種にしちゃうと、機能的な部分に問題が出る場合もあります。たとえば、2点押しができなくなったりとか。また、異メーカーPLC が 通信相手の場合、ドライバーを持っていなかったりだとか。 タッチパネル交換の場合は、互換性の確認と、お客さんのご要望をちゃんと確認しておかないと大変な思いをすることになります。 高価なものですから、万全の下調べをしてから行いましょう。 12月13日(月) 工場検査 あー、今日は電話多かったな。出張から帰るのを見計らったかのように・・・。まさか、ここ見てるわけじゃないよね。 (;・∀・) 今回は御立会検査で工場に行っていたのですが、他にも何件か検査やシミュレーションが重なってて、かなりにぎわってたです。   不思議なもので、会社で夜10時、11時まで仕事してると 「 あ~今日は遅くなった・・・」 って感じるんですけど、工場で シミュレーションとかしてると、夜10時、11時はまだ 宵の口なんですね。ふと気付くと当たり前のように深夜2時、3時だったりします。 では、また一週間がんばりましょう。 ・・・・・・って、この台詞言うのも今年はあと1回かな。 12月12日(日) 週刊ニパ子ちゃん その33 なんか久しぶり。  モノも言いよでカドが立つ。 うちのネコたちの静電気も結構すごいぞ。 12月06日(月) A小型の受注生産化 なんか頭重いな。電工やってた頃に、ステップルを口にくわえすぎたせいかもしれない・・・。 MELSEC A小型 ( QnAS含む ) 受注生産移行に関する覚書。以下を除く全機種が、2011年4月より受注生産に移行。 移行後の納期は2カ月。  ・ 電源ユニット A1S61PN、A1S63P ・ 電源ユニット A1S61PN、A1S63P・ バッテリ A6BAT、A8BAT ・ NET10ユニット A1SJ71LP21、A1SJ71BR11、A1SJ71QLP21、 A1SJ71QBR11 これ以外は、みんな2カ月っと。もちろん、全C PUもね。 各メーカー続々と新機種を出してるけど、新機種が出ればその分、入手しにくい旧機種が どんどん増えるってことだもんね。 ブレーカやマグネット、インバータなんかと違って、PLC やタッチパネルの場合はデータの 互換や、スキャンタイムの変化といったソフト上の問題もあるから、新機種への置き換えは モノだけ替えればいいってもんじゃないよねえ。 さて、明日より静岡工場にヒキコモリますので、一週間ほど更新はお休みいたします。 でわでわ。 (* ´∀`) ノシ 12月05日(日) あれっ? 早いのね サカつくの更新は、ツレが牧場物語に飽きるまで待ってくれ。 FAネットワークも、CC-Link とデバイスネットの2極化に進んでいくかと思われましたが、現在はまた割拠時代になっちゃってますね。 特に、モーションに代表される高速ネットワークはどうなっていくことやら。

速度や正確性だけの問題ではなく、上位ネットワークとの一元化問題であるとかオープン化問題であるとかまで関わってくるので、 単なる技術レベルで優位に立てるようなものでもないらしい。たとえば、接続可能な肝心のデバイスがなければどうしようもない。 MECHATROLINK に接続可能なインバータのメーカーって限られてるでしょう? ところで、EtherCAT の 「 CAT 」 とは、 COTROL AUTOMATION TECHNOLOGY の略です。 ネコが伝送するわけではありません。しかし、ネコ好きとしてはEtherCAT をヒイキしてしまいたくなるのも やむをえないところです。 しょせん、現場レベルの技術チョイスのノリなんて、そんなもんです。 ( ´∀`) 12月04日(土) タッチパネルの異メーカー変換 FC 東京まさかの降格。 (つω:) ツレがふて寝してますです。 全然知りませんでしたが、OMRONさんには、デジタル社製GP ( AGPではない ) タッチパネルを、OMRONのタッチパネルに 変換してくれるサービスがあるんですね。ちなみに、GPから三菱GOTへの変換についてはこちら 2010年02月10日の項 あ、でも 三菱GOT → OMRON NV への変換ソフトがあるのは知ってました。 試したことはないですけど。 http://www.fa.omron.co.jp/member/product/tool/27/got-nv/index.htm なんと言うか・・・メーカーさんも大変ですねえ・・・・・・ ( ・ω・)  まあ、基本的な操作だけで考えれば、ランプとスイッチと数値表示、文字表示があって、 そこにデバイスが振られているだけのものですから、むしろPLC より 互換はしやすいのかも しれませんね。デバイスは元々対応しているわけだし。 前にタッチパネル選定について書きましたが、特に中型、大型の場合はあまりメーカーによる メリット、デメリットを感じないんですよね、少なくとも、私の場合は。 ぶっちゃけ、どこでもいいっす。 ( ゚ ∀゚ ) 理由としては、 1.価格がどのメーカーもほぼ横並び。 2.LANでネットワーク組むことが多いので、タッチパネルとの通信方法を考える必要がない。 3.タッチパネルで、何らかの制御をかけたりゲートウエイ役として使ったりは、できるだけしないようにしている。 要するに、単なる操作表示器として使うだけなら、特筆するような差異がないということです。ちょっとしたことなら、作画の工夫次第で どうにでもなるし。 12月02日(木) ラッチデータのバックアップ その1 18年はロシア、22年はカタールかあ・・・。FIFAは結構チャレンジャーなんだよなあ。 この話については、またいずれ。 で、その1ってゆーか、たまたまちょうど、キーエンスのCPUを交換する作業があったので、その手順と一緒に。 キーエンスの場合の、現在値をパソコンに保存する方法の詳細については、 07月28日の項 をご参照ください。

とまあ、これはパソコンにラッチデータを保存する方法ですね。 ラッチデータの保存方法としては、 1.メモリカードに保存する。 2.保守用パソコンを接続して、ツールからパソコンに保存する。 3.ネットワーク上の別の機器 ( 別のPLC、タッチパネル、上位PC など ) に保存する。 4.昔ながらの完全手動記録方式。 特殊な例を除き、実用的にはこの4通りのいずれかになると思います。今回は2のケースですが、もちろんPLC がいきなり ぶっ壊れたような場合には適用できません。 12月01日(水) 藍より出でて とうとう12月か。どうせ有馬は勝てないから、グランプリで勝負するか。

先日、勉強用にと使っていたそのラダー図が、片付けしてたらひょっこり出てきた ( 全部ではなかったけれど )。 で ・・・今はちゃんと理解できる。単に回路を理解するだけでなく、どういう考え方で、どういう意図をもって組んでいるかも理解できました。 かなり凝った組み方をしているので、「 こりゃあ、当時の俺に理解できたはずがないわあ・・・ 」 と思わず苦笑。と同時に、やっぱり 嬉しかったですねえ。紆余曲折を経て、当時憧れていたあの人の知識技術にようやく追いつけたのかな、と感慨にふけりました。 残念ながら、恐らくまだ 「 藍より出でて 」 にまではとても達していないとは思います。もっと頑張らないとな。 (`・ω・) あー、画像は関係ないですよ。 これもそのまた昔、フリー雀荘に通っていた頃、どうしても勝てないお婆さんがいたのね。勝てないと言うか、なんつーか次元が違う強さで、 恐らくまともに相手にもしてもらえてなかったと思う。いいようにあしらわれて雀荘を出る時、やっぱり 「くそー、何とか あの婆さんの技術と 経験を、俺の頭にコピーできないものか・・・ 」 などと思っていたわけですよ。バカだね。 11月30日(火) 機器交換のお話 前振り 11月も終わりっと。うーん、あまり話題になってないけど、もうすぐ2018年、2022年ワールドカップの開催国決定なんだよねえ。 決まるのは、日本時間だと12月3日未明かな。18年はともかく、22年は日本開催がかかってる。どうもアメリカ有利っぽいけど・・・。 22年を逃しちゃうと、ひょっとするともう、俺なんかが生きているうちの日本開催はないかもしれない。で、もしそうなったら、14年の ブラジルW杯は現地に観に行きたいと思ってる。 そんなわけで、こじつけだけれども、先を見越した計画というのは必要です。  FAに使われる機器部品も当然、先を見越して交換計画をたててほしいわけですが、 こればっかりはお客さんしだいですからね。もちろん、必要に応じて使用機器部品の 耐用年数、交換時期の一覧表を提出したり、メンテナンス計画のご相談にものったりする わけですが、まだまだ 「 壊れるまで使うよ! ( ゚ ∀゚ ) 」 という現場も多いわけです。 常時通電が前提で、ある程度経年劣化が予測されるものと、使用状況によって全く条件が 違ってくるものがあって、メーカーが公表している耐用年数だとか JEM その他の規格だけで 判断できない場合もあります。 たとえばLED の場合。LED の寿命と言うのは、光度が50%にまで低下した時点です。 メーカーはどこも恐らく推定寿命カーブといった資料を有していますが、これはもちろん 定格電圧で連続点灯した場合の話。それが、30000時間とか50000時間なわけですね。 でも、延々と連続点灯しているランプなんて、通電表示灯くらいですよね。 一方で、たとえばアイソレータのような信号変換器は、基本的に連続通電で使用されるものです。従って、ある程度経年劣化を予測して 交換計画をたてられます。しかし、変換器の中には電解コンデンサを持っているものも多く、周囲温度によって寿命も大きく違ってきます。 劣悪な環境 ( 周囲温度40℃以上とか ) に設置されている場合は、一般的な機器交換の目安である10年もたない場合もあります。 また、リレーのように、通電時間 ( コイル部分 ) と動作回数 ( 接点部分 ) といったように2つの条件を持っているものもあります。 リレーなんてさ、しょっちゅう ON-OFFしている働き者もいれば、めったに動作しないお気楽極楽なヤツもいるわけですよ。 ・・・と、以上のようなことは 全て無視して 主な機器部品の標準的な耐用年数、交換時期を次回は書いてみたいと思います。 11月29日(月) 盤の省スペース その1 土日ちょっと遠出してたです。 JC 惨敗で立ちくらみもしたです。もうダメだ・・・今年もハツリハンマー買えそうにない。 (つдT) なんだってこんなに当たらないんだ・・・。 「 日が暮れた。日が暮れたことを、友よ、許してくれ 」 ツァラトゥストラかく語りき。  今回は自信あったのに・・・。 で、これはマニュアルモータスターターと呼ばれるものです。 過負荷、短絡、欠相保護機能をもってます。単純に言うと、ブレーカとサーマルを合体させた ようなもの。昔からありますが、昨今の盤の省スペース化とともに使われることが多くなっている 機器部品のひとつです。 モータブレーカに似てますが、こちらは整定値を任意に調整できます。 もっとも私の場合は、客先の仕様で指示されない限り、使うことはありません。 そんな感じで、盤の省スペースについて、モグモグと考えてみたいと思います。 11月26日(金) WideField3 『 オリュンポス 』 を読み終える。いやあ、期待に違わぬ面白さでした。 この物語の白眉は、マーンムートというキャラクターでしょうね。間違いなく、読者人気No.1と思われます。ああ、書評書きたいけど、 我慢我慢。別の場所で書こうっと。 で、いよいよ、と言うか、ついに、と言うか、横河よお前もか、と言うか。 WideFieldが3になりました。ついでに、FA-M3RからFA-M3Vに。 http://www.yokogawa.co.jp/itc/itc-index-ja.htm もう倍精度浮動小数点演算は当たり前になってきましたね。 しかしなあ・・・正直に言っちゃうけど・・・ iQ Works も CX-Oneも KV STUDIOも・・・ 恐らく全然使いこなせてません! ( ´△`) それこそ、シェイクスピアもキーツもたいして読んだことないのに、シモンズの小説が本当の意味で味わえているのか、って話ですよね。 では、よい週末を。 11月25日(木) USBのアイソレート 以前から、MELSEC のテクニカルニュースで気になるのがあって、USB、シリアルでパソコンとCPU ( タッチパネルとかもだけど )を接続すると、パソコンで生じる漏れ電流が原因で、接続先のユニットが壊れたり 感電する恐れがあるというやつ。

LAN でつなげられるようになってきたと言っても、やっぱり USBの方が転送速いし、IP の設定とか面倒なこと しなくてもいいので、USBですむ場合はUSBがいいよね。 ま、こんなアイソレータ探すよりも、パソコンをつなぐ時に接地や電源をちゃんと気にすればいいだけの話でもある。 11月24日(水) 低圧地中配電線事故点探査装置 ダルい男情報。東田研の最新話がアップされています。 今回は、『 低炭素社会を進める国際貢献~ブータンのルパン篇 』。 http://www.tepco.co.jp/pavilion/energy/ もうすっかり原発推進はどっか行っちゃいましたが、普通に面白い内容です。見てみたらヨロシ。  とにかく、海外へ海外へと。国内に仕事ないもんなあ・・・。 どうでもいいが、この男はいつも同じ服着てるな。・・・ほんとにどうでもいいな。 ( ´∀`) ではまた。 11月23日(火) お知らせ ちょっとお知らせ。 来る11月28日(日)は、江東シーサイドマラソンです。永代通りなど、一部交通規制があります。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/sports/6418/6419.html まあ、日曜だしあんま関係ないか。ではまた。 11月22日(月) 色々とラベルを使ってみよう おまけ ふと思ったが、ジャンピューターの入力デバイスを発案した人ってすごいな。 何日か前に書いた、「 ラベルを使って実数計算 」を GX Works のインラインSTで書いてみる。  ピンク色がラベルです。ラベル設定はこんな感じ。  「 VAR 」 ってのは変数のことです。では、モニタしてみましょう。  ラダーと同じように、実数での計算結果は 1.921と出て、整数に丸めると2になりますね。 それでね、その昔、ジャンピューター出始めの頃ね、100円入れたわけ。チャリン。 コンピュータが親番。いきなりテンホー。ゲーム終了。この間、5秒。 貯金箱かよ、お前!! ヽ(*`Д´)ノ 11月21日(日) パレード 本日は、 千葉県民が参加を義務付けられている マリーンズ優勝パレードです。

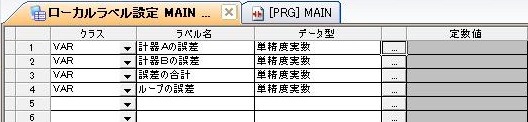

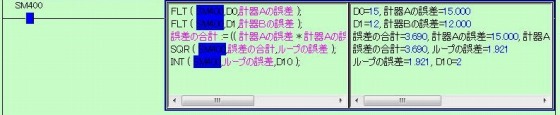

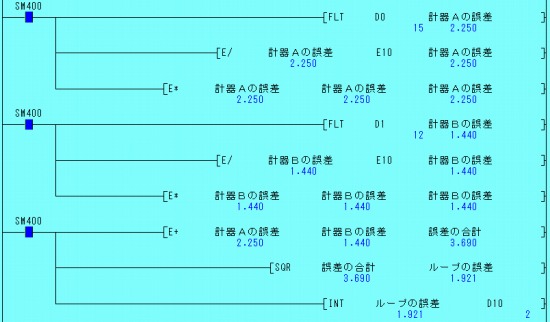

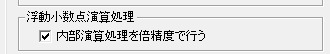

オ~オオオ 飛ばそうゼ今江♪ 声援に手を振ってくれました。隣りは俊介。 さあ、千葉県民の義務も果たしたことだし、また心機一転、一週間がんばりましょう。 11月20日(土) サッカーネタです 祝・グランパス優勝!! \(⌒○⌒)/ 正直、今日決まるとは思わなかった ( 鹿島は勝つだろうと思ってたので )。 いやあ、長かったなあ・・・。感無量。 平塚競技場行きたかったけど、アウェーチケットが手に入らなくて断念、テレビ観戦でした。休日日中に家にいるなんて、何カ月ぶりだろ。 順位表だけ見れば3試合残してのぶっちぎりの優勝だけど、個々のゲーム内容は苦しい試合が続き、今日なんかは象徴的。 とにかく、シーズン通してやたら勝負強かった。この辺り、マリーンズ優勝の足跡に似ていますね。 あれだけのメンバー揃えていながら受け身の展開が多くて、観る方はやきもきしたシーズンでした。 (;><) もっとも、今日の試合に関しては、序盤から押されてはいたけれど、湘南の体力が落ち始める頃にゴール決めてそのまま逃げ切る だろうと思っていましたが、まさにその通りの展開になりました。 野球もサッカーも大のヒイキチームが劇的に優勝してくれて、ああ、今年はなんていい年なんだ。 11月19日(金) 色々とラベルを使ってみよう 構造化だの IECだのと深く考えずに、もっと単純にラベルを有効に使ってみよう! 実数計算のテンポラリとして使ってみる。 入力データが整数の時、それを実数計算しようとすると、当然実数に変換して計算しなくてはいけませんが、実数はダブルワードです ので、計算途中でダブルワードのデバイスをいくつも使うはめになります。これは、バカバカしい。デバイスがもったいない。 そこで、ローカルラベルをテンポラリデバイスの代わりに使ってみましょう。 任意のアナログループがあって、ループ内の計器Aの精度が誤差1.5%、計器Bの精度が誤差 1.2%だったとします。 ループ総体の誤差を、 √ ( Aの誤差の2乗 ) + ( Bの誤差の2乗 ) として計算したいとします。それぞれの誤差は、整数で ( たとえばタッチパネルから ) 入力するものとします。 計器Aの誤差 = 1.5% → 15が D0 に入力される 計器Bの誤差 = 1.2% → 12が D1 に入力される 計算結果を D10 に整数で出力。 まず、ローカルラベルを設定。  では、このラベルをテンポラリとして使って計算します。  で、実数での計算結果は、1.921% と出て、これを整数にすると四捨五入されて2% となります。 計算途中もダブルワードを意識せず、ムダなデバイスを使わずに完了。 余談ですが、MELSEC の場合、実数計算は倍精度でもできます。  パラメータで、ここにチェック入れてあげてね。計算結果は単精度として出力されますが、計算自体は倍精度でやってくれますので、 誤差がより小さくなります ( そのかわり、やりすぎるとスキャンタイム伸びちゃいますよ )。 ということで、ラベルプログラムっていっても難しく考えず、お気軽に使ってみましょう。 では、よい週末を。 ( ´ ▽ ` )ノ 11月18日(木) ターン いよいよ試運転も大詰め、自動連動運転試験が始まってます。 「 3,2,1,運転!」 監督さんの景気いい声とともにスタートです。 「 あれ~っ!? ストップ! ストオオオップ!」 どこかからか、いきなりストップの悲鳴です。どうやら、モータが逆転しちゃってる箇所があるみたいですね。 インチングで回転方向確認とか、その後M単とかやってるはずなんですけどね。 電気屋のターン 電気屋さんが、R相とT相入れ替えました。ありゃ、動力盤の端子台で入れ替えちゃいましたね。先を急ぎたいので、仕方ないか。 さあ、再スタートです。 今度は順調に動き始めたかと思いきや・・・ グゲゴゴゴゴゴゴゴ! コンベアのどこからか、カエルの断末魔のような異音が聞こえてきました。 「 ストップ! ストオオオオオオオオオップ!!」 さっきより、オの数が多いストップがかかりました。 機械屋のターン リターンローラのベアリングがぶっ壊れてたみたいですね。いつ壊れたんですかね。まだろくに動かしていないのに。 ベアリング交換終わりました。再スタートです。 今度は順調のようで、みんなホッとした顔。しかし、コンピュータ屋さんが思いっきり水をぶっかけます。 「 全然データあがってきませ~~~ん」 コンピュータ屋さんと制御屋さんが何やらボソボソ話し合ってますね。お互いに、自分は悪くないって態度をみなぎらせてますね、 でも、こうなる前に伝送試験とかしてなかったんでしょうか。 おっと、コンピュータ屋さんが負けたようです。 コンピュータ屋のターン プログラムを直し始めました。黙々とやってますね。プログラムの場合、目に見える動きと違って修正にどのくらいかかるのか 他のみんなは見当がつきません。こういう場合は、大雑把でいいから 「 30分くらいかかります 」 とか言ってから始めれば、みんな 安心するのに。 どうやら修正終わったみたいです。さあ、今度こそ大丈夫でしょうか。再スタートします。 「「「「 あ~~~~~っ!!?」」」 いっせいに声があがりました。減速するべき場所で減速せず、ワークがすごい勢いで飛び出して行っちゃいました。 制御屋のターン 「 えーっと、10分くらいください 」 お、偉いですね。さすが、現場慣れしてます。さあ、修正も終わって再スタート。またワークがすっ飛んで行きました。 制御屋のターン 「 おかしいなあ・・・。えーっと、また10分ほど・・・」 制御屋のターン すっ飛んで行きました。 制御屋のターン すっ飛んで行きました。 制御屋のターン 今までよりもすごい勢いですっ飛んで行きました。 制御屋のターン 制御屋さんのターンが続きます。 もう、「 10分くらい・・・」 の声も聞かれなくなってしまいました。 制御屋のターン 現場の雰囲気がダレてきました。コンピュータ屋さんは携帯いじってます。機械屋さんと電気屋さんは、座り込んで何やらニヤニヤ 話してます。きっと、昨日の夜行ったフィリピンパブの話でもしているんでしょう。 監督さんは哀しそうな顔してます。今日は娘さんの誕生日です。順調にいけば、夕方には帰れるはずだったのに・・・。 フィクションですよ! ( ゜∇゜) 11月17日(水) 10年後 ちっと風邪ぶり返した。寒いし。でも、『 オリュンポス 』 の最新刊が出てたよ嬉しい。 (⌒-⌒)

それ以上に、その頃はもう構造化全盛になっているかも。 「 え~、なにこのプログラム。ラダーだらけだよ、ありえな~い!! (;´Д`) 」 とかな。 11月16日(火) 裏画面 ここで、お詫びとお知らせがあります。 SCFは、今年ではなく来年でした! (´□`;) なんか変だと思ってはいたんだ。招待状とか全然来ないし。去年行ったような記憶あるし ( SCFは隔年開催 )。 間違った情報垂れ流してしまった。ごめんねー。ツッコミくださった皆様、ありがとうございました。 さて、気をとりなおして、タッチパネル裏画面のお話です。

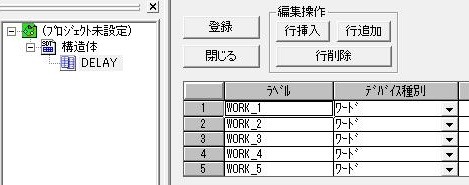

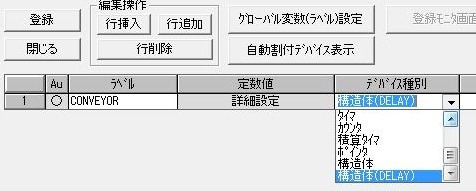

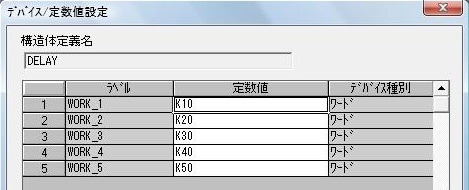

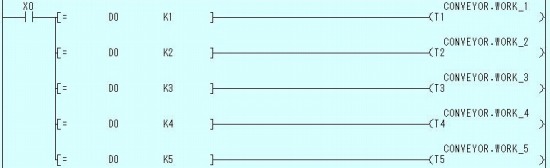

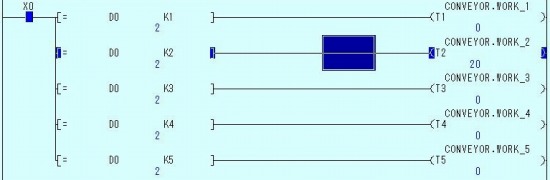

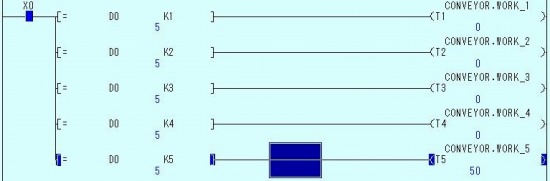

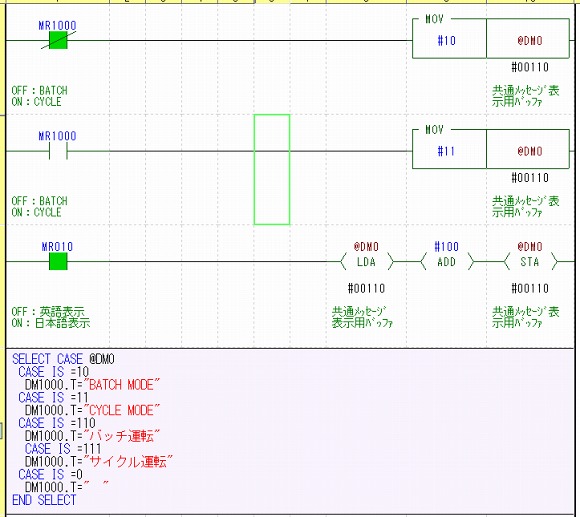

色んなケースがありますが、最初からこうした裏画面を作るという設計思想ではなく、打ち合わせやシミュレーションの段階で、 時には試運転やシステムが稼働してから追加で作るようなことの方が多いかもしれないですね。設計側からしても、変にラダーを いじられたり、タイマの値ひとつ変えるだけではるばる現地に出張するよりも、使用者の自己責任でウラ操作や設定値の変更を してもらった方がありがたい、という側面もあります。 それからね・・・設計者しか知らない超裏画面・・・というのも存在するかもしれませんよ・・・。 ( ̄ー ̄) 11月15日(月) データ型 その3 エリ女勝ったらなあ・・・今度こそハツリハンマー買おうと思ってたのになあ・・・・・・。 今回は、「 構造体 」 のお話です。 構造体とは、複数の異なるデータ型をまとめたものですが、ピンとこない方は、「 複数のラベルをグループ化したもの 」 とでも思って おけばいいです。 構造体が最も効率的に役立ってくれるのは、構造化プログラムにおいて配列と組み合わせた場合ですが、「 そもそも構造体って何? 食えるの? カレー味?」 な人には、いきなり構造化プログラムとか配列とか言っても混乱すると思いますので、ごく単純に普通のラダー プログラムで構造体を利用してみましょう。 「 日本人にとってカレーは第二の味噌汁だ!」 って言ったの誰だっけなあ。 まず最初に、構造体を新規作成します。 異なるデータ型をまとめた変数が構造体ですが、もちろん、同じデータ型をまとめてもいいわけですよう。  次に、使用するプログラムでローカルラベルを設定します。 「 CONVEYOR 」 というローカルラベルを作り、デバイス種別を、先ほど作った構造体にしてあげます。  上図の、「 定数値 詳細設定 」 部分をダブルクリックすると、下図のようなウィンドウが開きますので、構造体内の各変数に、 定数を設定してあげます。  プログラムはこんな感じです。 入力X0 がONした時、D0 の値が1ならタイマ T1がカウントします。D0の値が2ならタイマ T2がカウントします。 この各タイマの設定値を、構造体変数で設定することになります。  下図は、D0 が2の場合。タイマ T2 は、K20、すなわち2秒でタイムアップします。  次は、D0 が5の場合。タイマ T5 が動作し、K50、すなわち5秒でタイムアップします。  構造体の中の個々の変数 ( WORK_1 とか WORK_2とか ) を 「 メンバ 」 と呼びます。 プログラム中でメンバを使用する場合は、 「 ラベル名 .メンバ名 」 というように記述します。こんな感じで、任意の制御やデータ処理に必要な変数をひとまとめにして扱うことで、使い回しがしやすく なりますし、いちいちMOV命令を使って定数格納したり、デバイス初期値設定をしなくても OKになります。 まあ実際はこんな使い方することはあまりないですが、工夫しだいではそれなりに役立ちます。 (⌒-⌒) 11月14日(日) 牧場物語 を買わされる エリ女惨敗でムンクの叫び状態。

11月13日(土) 駅から5分  風邪も治ったので、東京ドームに行ってきたですよ。 有終の美と言うより、カーテンコールって感じでした。 ツヨシとコバヒロへのひときわ大きな声援に涙。 これで野球も終わり。最後めちゃくちゃ盛り上がっただけに、寂しいことです。 久しぶりに、吉田くん情報。 「 浜岡原子力発電所 バーチャルツアー 」 http://www.chuden.kaeruotoko.com/main.html オチに使っている 「 駅から5分 」 が、皮肉にも原発問題を象徴的に物語って いるような気がする。火力発電所は人口密集地帯にも多く建設されているけど、 原発の場合、絶対にそんなことはあり得ないもんなあ。 11月10日(水) なんとなく用語集 その5 頭痛いのは、飲み過ぎじゃなくて風邪だったみたい。風邪ひくの久しぶりだな。

寒くなってきましたが、風邪などに気をつけて。ゴホゴホやってる同僚を見かけたら、 「 うつるから出てくんなよ、ボケ!」 と言ってあげましょうね。 11月09日(火) 祝勝会 EXCEL で複素数計算ができることを、最近になってようやく知りました。 アハハハハ ( ;´∀`) ・・・ってことはもしや・・・と思ったら、案の定フーリエ変換もできるんでやんの。今までの苦労は一体・・・。EXCEL ってすげえね。 実は昨日、一昨日と、優勝記念飲み過ぎで頭痛いっす。今日はもう寝るです。でも 、「 サカつくDS2010日記 」 は更新したです。 ではまた。 11月08日(月) 生産中止 おまけ 船橋東武で、もうセールやってたですよ。 http://www.tobu-dept.jp/funabashi/ 何気に面白い、ここの 「 プロデュース選手権 」。もう6回目かあ。  ということで、MELSEC のFX2NやGOT-F900 もとうとう生産中止になるらしいです。 詳しくは、MELFANS WEB ご参照ください。 http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/index_j.htm たぶん、まだまだ、現場にワッサワサとありますよね。シーケンサ、タッチパネルの場合、 壊れて交換する際は機器だけ代えればいいわけではなく、当然ソフトも入れてやらなければ いけません。 何も生産中止品に限らずの話ですが、いざ壊れて代替品にデータをダウンロードして あげる場合に、「 そのデータは本当に最終版なのか!?」 という不安が伴います。 まあ、プログラム自体の管理については、ここでも何度か話題にしてきましたし、ちょっと 別問題として、意外な落とし穴は、ラッチデータです。 機器がぶっ壊れると、ラッチデータ ( 外部入力で設定、ロギングする各種データ ) も吹っ飛びます。メカ屋とケンカしながら 3日間徹夜して調整したタイマ値100個が、あとかたもなく消えてしまうかもしれません。立ち上げ時の設定データが記録に残っていても、 エンドユーザー( 現場で実操作しているオペレーター ) が、昨日変更してしまっているかもしれません。 では、こうしたラッチエリアデータのバックアップはどうしましょうか、という話を次回から。 日本代表ベスト16、マリーンズ日本一。これであとは、グランパスが優勝してくれればパーフェクトだ! 11月07日(日) ついに・・・! 昨日に引き続き、すさまじい死闘でした。シリーズ史上に残る名勝負でした。 ん? でっかいピンク文字で、フハハハハハハ、とやると思いましたでしょうか。 フハハハハ! ( ゚ ∀゚ ) どうだあっ! みたかあっ!! ・゜・(つД`)・゜・ ドラゴンズもいいチームでした。9回裏の同点劇は、敵のことながら鳥肌が立つ思いでしたし、浅尾の力投にも感動しました。 しかし、それすら上回る全員野球で文句なしの日本一です。思い切りがよく、それでいて粘り強い。まさに立ってヨシ! 寝てヨシ! いやもう、興奮で何言ってるか分かりません。ありがとうございました。 11月06日(土) 生産中止 いやあ、すごい試合でしたね。まさに激闘。ドラゴンズも、なかなか強いなあ。

モデルチェンジの場合、ある意味で機能以上に重要なのは、取り付け寸法です。規格で寸法が決まっているような 機器部品はいいですが、小型化したために、かえって配線配管をやり直さなきゃいけないようなものもあります。 モデルチェンジによる機能、寸法の互換性と、生産中止品に対する考え方って、結構メーカーによって特徴がありますね。 どこがどうとは言いませんが。 どうでもいい豆知識。 ロッテは12球団で唯一、あのアストロ球団と戦った ( それも互角の戦いをした ) チームである。 11月04日(木) 王手! フハハハハ (以下略)

さてここで、こういう場合どうしたらいいのかというご相談があります。 数年前に製作した制御盤で、MELSEC の ベーシックシリーズQ01を使ってました。 この設備を1号機とした時、このたび新たに2号機を製作することになりました。I/Oも制御内容は全く同じ、双子の弟が できるようなものです。プログラムはそのまんま流用できます。 しかし現在は、ユニバーサルシリーズQ01Uという、値段は同じなのにあらゆる点でスペックが上の機種が出ています。 とはいえ、Q01も生産中止になっているわけではありません。 さあ、2号機のCPUとして、Q01を選定するか、Q01Uを選定するか、どうしましょう・・・という相談です。 なお、スキャンタイムが短くなることで発生するようなバグはいっさいありません。 最後にもう一度 ・・・・・・ フハハハハハハハ! ( ゚ ∀゚ ) 11月03日(水) 惜敗! 帰ってきたら、日付変わってたよ。めちゃくちゃ見応えある試合だったけど、悔しくて眠れそうもないよ。 ・・・これはちょっとウソだよ。俺はいつでもどこでもどんな状況でも5分で眠れる特技があるんだよ。  ところで、このシリーズを 「 地味シリーズ 」 だの 「 不人気シリーズ 」 だの ( だから地上波でやらない ) などと言う向きもあるようですが、 そんなこと言ってるのは、いまだに 「 巨人軍ありき 」 の昭和時代を引きずってるオッサンと一部マスコミの寝言です。そういうヤカラに とっては、ジャイアンツ ( と、百歩ゆずってアンチジャイアンツの象徴であるタイガース ) が出ないシリーズは、すべからず 「 地味 」 で 「 不人気 」 なんでしょう。 えっと、それから ・・・・・・ ドアラがなんかムカつくぞ! ヽ(*`Д´)ノ 11月02日(火) 快勝! フハハハハ、このまま3連勝で決まりか!? ( ゚ ∀゚ )

11月01日(月) 圧着作業 天高く馬でえらい目にあってるよブエナ強すぎて噴いた。 ・・・もう11月か。

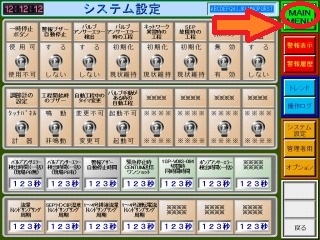

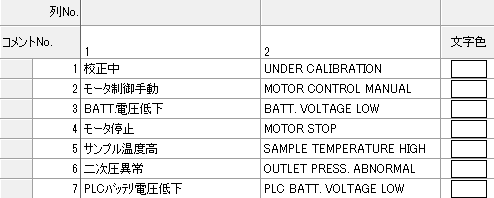

以前、現場で一晩完徹して、ノンストップで1000本近い圧着作業をしたことがありますが・・・なかなかに辛い作業です。 しかし、こういう場合、私には秘密兵器があります。 それは・・・右手も左手も同じように使えること! いわゆる、両利きというやつなのです。 ( ´∀`) もっとも、ナイフや裁ちばさみ、一部のワイヤストリッパなんかは、通常右利き用に作られているので左手だと使いにくく、 たいして実用的ではありませんけどね。 さあ、明日からマリン3連戦!! 10月31日(日) タッチパネル画面のレイアウトについて考える その9 まあ、負ける時はこんなもんさ。マーフィーには、シーズン中すっごい助けてもらったしなあ。 で、画面のスイッチ配置について。 だいたいどこのメーカーでも、システム画面を呼び出すには、画面4隅のどこかにタッチする必要があります。 関連記事 2008年02月07日の項 メーカー、機種によってはパラメータでスイッチ位置を変更できたりもしますが、基本的には、右上隅を使うケースが圧倒的に多いですね。  従って、ユーザーがスイッチ部品をこの隅に配置してしまうと、システム画面に移行したい時にジャマになります。特に、画面切り替え系の スイッチを配置しちゃうと、システム画面を呼び出すつもりが画面が切り替わるだけで終わっちゃいます。 システム画面呼び出しスイッチは、できるだけデフォルトからいじらない方がいい ( いじった人間にしか分からなくらるから ) ので、 特に必要性がない場合は、画面の4隅、特に上部の隅、さらに特に右上の隅は、他のスイッチを配置しないようにしておくと 呼び出しが楽です。 なんて言いつつ、上図の例では思い切り画面切り替えスイッチを配置しちゃってます。ただ、このタッチパネルでは、MAIN MENU画面は 4隅をちゃんとあけていて、システム画面を呼び出したい時は、MAIN MENU画面から呼び出すように考えてあります。 デバッグ時以外では、システム画面を呼び出すケースは滅多にないので、作画優先でかまいません。 結論として、 1.あくまで作画優先でOK。 2.しかし、どこか任意の画面では、システム画面が呼び出しやすいようにしておくとなおグッド! ・・・って感じです。 10月30日(土) 言語切り替え おまけ フハハハハ、このままスイ-プか!? ( ゚ ∀゚ ) 何日か前に書いた、KV-VT を使って、PLC のスクリプトで文字表示を日本語と英語に切り替える例。  MR10 : タッチパネル上の、 「 英語 - 日本語 」 切り替えスイッチ。 MR1000 : モードフラグ。 DM1000 : タッチパネル上の文字表示器。 文字列をまとめて書いておけるところがいいですね。ではまた。 10月28日(木) 端子台の記入文字 今日は改造工事の打ち合わせで現場へ。防寒着着ちゃったよ。 さみい! (>д<)  端子台のファイバには、通常は1,2,3,4・・・という追い番号を振ります。 もっとも、電源や動力の場合は、R,S,T あるいは U,V,W もありです。 あるいは、線番そのものを記入する場合もありますし、他には、こんな 「 ケーブル符号 + 芯線No.式 」 というのもあります。 このあたりは、あくまで客先の仕様に基づき、特に指示がない場合は追い番号ということになります。 本当なら、追い番号、線番号、ケーブル符号と芯線番号、さらには電圧や極性、接続先まで記入できればいいのは もちろんですが、狭いスペースなので、どれかを選ばなくてはならず、従ってどんな記入方法でも一長一短を抱えることに なりますね。 以前書いた、側面に端子台を配置する場合に、できるだけ向かって左側に配置することのもうひとつの理由は、 この写真の中にあります。 10月26日(火) MADE IN メイドと言えば・・・

・・・なんだけれども、それはそれとして、 最近、FA機器部品でも多く見かけますね、 MADE IN CHINA  これなんかも、こないだまでは MADE IN JAPAN だったような気もするが・・・。 特に、OMRON製品ではよく目につくような気がします。 タバコをカートン買いするとさ、たいてい100円ライターをおまけでくれるわけ。 で、日本製のライターは、最後まできっちり使えるのね。でも、MADE IN CHINA って書いて あるライターは、ガスを半分も使わないうちに、間違いなくぶっ壊れるのよ。 レバー部分だったり着火装置だったり色々だけど、とにかく、ろくに使わないうちにぶっ壊れる。 最後まで使えたためしがない。 ・・・大丈夫なんでしょうね? 10月25日(月) 見えすぎちゃって困るの そんなに見たいのかしら。見たいなら見せてあげるけど、見るだけじゃあ、何にもならないのよ。

大幅な新規需要が見込めない中、省エネ法の改正などもあって、既設設備をターゲットにできるのは大きなメリット。 恐らく、今後も続々と様々なメーカーが様々な機器やシステムをリリースしてくると思われるので、もうちょっと待った方が いいかもね。はっきり言って、現在のところ玉石混合だと思います。来月のシスコンでも、たくさん目にしそうだな。 大変なのは、これらのシステムを使いこなして、業務改善に結びつけるべき立場にいる人たちでしょうね。見えるように なったらなったで、現場の苦労は絶えません。 10月24日(日) エンディング 盆前あたりからの絶望的にブッキングしていた一連のお仕事も、この週末の改造工事完了で、ようやく終わりました。  エンディングまで泣くんじゃない! エンディングまで泣くんじゃない!・・・ということで、途中泣きが入りそうになりましたが、無事エンディングを迎えました。 で、土曜日は現場が早目に終わったので、帰りがけに馬券買って帰って、なんかもう これは、食ったものを消化しないうちにウンコにして出しているようなものではないか などとシミジミ考えてしまいましたが、案の定、馬券はかすりもせずにウンコになって、 いったい俺は何のために泣きが入りながら仕事しているんだ、それ以前にまた ツレの顔がベヘリットになるなどうしよう・・・などと思っていたわけです。 で、この写真が何を言いたかったかというと、先日買った 『 シブすぎ2 』 は、何故か またも直筆サイン入り本だったんだよ、というちょっとした見せびらかしです。 では、 おとなもこどももおねえさんも また一週間がんばりましょう。 10月22日(金) 言語切り替え この週末は現場改造工事 ( ハードとソフト )です。 さて、タッチパネルで、たとえば日本語と英語の双方を切り替えて使いたい、といった場合の方法は大別して2通りあります。 1.日本語用の画面と、英語用の画面を2種類作る。 この場合は、たとえばメイン画面 ( メニュー画面 ) に、[ 日本語-英語 ] の選択スイッチを作っておきます。 どちらが選択されているかで ( 選択スイッチのON-OFF状態で ) 、呼び出す画面を選びます。日本語画面は、 画面No.100~199、英語画面は画面No.200~299 というように、同じ内容の画面を2種類作っておきます。 2.あらかじめ登録しておいたコメントを使う。 [ 日本語-英語 ] の選択スイッチを作るところまでは同じですが、画面はあくまで1種類だけです ( 日本語、英語兼用 )。 文字は直接に文字列を記入せず、文字表示部品を使って、事前登録しておいたコメントグループから呼び出すようにします。 スイッチやランプの文字も、直接ではなく、コメントグループより呼び出します。  こういう機能が、今はどこのメーカーにもあります。 たとえば、「 モータ停止 」 という文字をランプに表示する場合。 「 日本語 」 選択中は、そのランプの文字に、「 コメントNo.4,列No.1 」 を呼び出す、というやり方です。 「 英語 」 選択中は、「 コメントNo.4 、列No.2 」 を呼び出すことになります。中文も必要なら、列No.3を あらかじめ作っておきます。 コメントも複数のグループを作れますので、警報用コメントだとかモード用コメントだとかライン別だとか、ってグループ分けしておくと 便利です。 他にも、キーエンスの KV-VT みたいに、ラダー中のインラインST ( キーエンスの場合はスクリプトか )で、PLC プログラム上に 記載した文字をそのままタッチパネルで表示できるようなケースもあります。この機能を上手く使えば、タッチパネルには細工しなくても、 PLCプログラムだけで言語切り替えが可能ですね。 逆に、タッチパネル自体の専用デバイスとかスクリプト機能を使えば、ラダーの助けなしで、タッチパネルのみで言語切り替えもできます。 10月21日(木) 和-英-中 出だし二千円札みたいだった iPhon も、今や 「 iPhonを持たずんば人にあらず 」 みたいな感じになってきたなあ。   そうそう、キーエンスさんに、「 FA用語 和-英-中 辞典 」 という小冊子をもらったよ。バックの新聞は気にしなくていいよ。 もっとも、VT STUDIO のフォルダ内に、これの EXCEL 版があるよ。 2007年11月23日の項 海外向けの場合、図面からラダーのコメントまで、昔は辞書と首っ引きだったけど、今はネットで探せるからずいぶんと楽になりました。 「 FA用語 」 って言っても、そんな特殊な単語はありません。元々、ラダープログラム関係はコンピュータ用語からの転用が多いし。 タッチパネル画面で和英両言語を切り替え表示できるようなものを作ると、スイッチやランプの文字は英語より日本語の方が 適してるなあ、と感じます。ただ、フロー画面なんかで、小さな字でコマゴマと書く場合は、逆に英語の方が見やすいですね。 写真右は中国向け。何の意味か分かるかな? 10月20日(水) 配線用遮断器 その2 あと少しで、ひと息つけます。一時は絶望しかけましたが、がんばれば何とかなるもんだ。 ( ´ー`)   ブレーカ操作ロック関係のオプションです。 左は、レバーをロックして、投入、遮断操作が簡単にできないようにするものです。投入ロックと遮断ロックの双方があります。 南京錠をかけることができます。トリップはちゃんとしますので心配ありません。 真ん中は、2台のブレーカのメカニカルインターロック。2系統の電源が同時に投入されることがないようにロックされる機構です。 ブレーカも、だんだん小型化されてきましたね。新設の省スペースにはありがたいですが、既設の交換の際は、かえって困ることも。 10月19日(火) 祝・CS優勝! やったああああっ! ヽ(T-T)ノ

今年は、クソ忙しい中、20試合以上マリンに行きました。交流戦ではアウェーにも行ったし。それだけ、観ていて楽しい、 応援しがいがあるチームでした。 もう、日本一は決まったも同然! セ・リーグのチームなんて、どこが出てきたって、 アウト・オブ・眼中 です! ( ゜∇゜) 10月20日より、東武百貨店船橋店、そごう千葉店でCS優勝セールが始まります。 ・・・・・・ 思いっきり地元ローカルな話題でした、すみません。 10月18日(月) シブすぎ技術に男泣き! 2 を買う PV行ってた ヨ。声嗄れた。

10月17日(日) 法定休日 やっと帰ってきたけど、帰るなり、マリンスタジアムのPVに行ってきたヨ! ( ゚ ∀゚ )  下関工場に行ってました。写真は、御立会検査風景です。 フグ食った! \(⌒○⌒)/ ようやく、少し先が見えてきました。さらば、法定休日のやり繰りに悩む日々・・・って感じ。 この仕事は、どうしても休日出勤も多くなります。「 出勤 」 と言うか、現場工事なわけですが、 土日関係ない、あるいは土日にしかできない工事、調整とかが多いので、あくまでも 現場しだい。その代わり当社の場合は、自分の抱えている仕事にさえ支障なければ、平日は わりと好き勝手に休みがとれます。 そんなわけで、また一週間がんばりましょう。 10月06日(水) 納期はなぜ厳しいのか ( 続き ) 「 追い詰められるまでボーッとしているから、というのが大半ですが、そうでないケースもままあるので、その考察を次回以降 」

CAD図面ができあがってこない、シミュレーションしたいのにモノが全然入ってこない。打ち合わせするすると言って、 ほったらかし。 仕事に着手できる段階ですでに、もうこっちはボーッとしてられる余裕なんかなくなっているわけです。困ったもんだね。 ちなみに写真は全然関係ありません。「 萌えの街が燃えてたよシャレになんね 」 って写真です。 さて、出張その他で、10日間前後更新はお休みいたします。 バイバイ ( ´ ▽ ` )ノ 10月05日(火) シスコンへ行こう・・・かどうか むう、今日はしんどかった。  そう言えば、今年はシステムコントロールフェアの開催年でした。 http://scf.jp/index.html 前々回のレポート 2007年11月15日の項 前回のレポート 2009年11月25日の項 何故か、シスコン開催時期はいっつも忙しいんだよな・・・。 前回よりさらに盛り下がっていそうな気がして仕方ないけど、行けたら行ってみよう。 おねいさんと景品目当てだけどな! SHARP は今回も出ないのかしらん。 10月04日(月) サイリスタとインバータ 週末は現場、今日もまた違う現場でありマス! (*`Д´)ヽ サイリスタ式電力調整器です。サイリスタといっても、直流出力するわけではありませんけど。 ところで、「 SC R 」 というのはサイリスタの一般略称かと思ってたけど、GE社の登録商標 なんですね。  現在のような、大容量 ( ざっと55KW以上くらい )のインバータが一般的ではない ( 高価であり、 高調波や回生対策が難しかったりした ) 時代は、サイリスタによる直流制御のモータも多かった です。直流モータは比較的安価ですしね ( 定期的にブラシ交換が必要ですが )。 もしかすると、一般的にはDCモータ = 小型モータ の印象が強いのかもしれませんが、 私はむしろ逆で、大型モータ = DCモータのイメージが抜けません ( 数千kWの超大型となると 話はまた別ですが )。 エコエコアザラク地球よクリーンになあれ! ってことで、パワーエレクトロニクスは今後ますます 重要になる ( 即ち金儲けができる ) 分野のはずですが、やや技術的に行き詰っている感も ありますね。 では今週もまたがんばりましょう ・・・ って言ってて本当に空しいな。 (;一_一) 10月01日(金) 祝・CS進出! 最後の試合でCS進出が決定。楽しみが増えました。 さて、9月までをまた過去ログに移しました。 どうにか9月は乗り切り、今日でほんのちょっとだけ仕事も一段落しましたが、まだまだ現場や出張が続くので更新も滞りがちになるかも しれません。 では、よい週末を。 (`・ω・)ノ |