|

|

| 猫に鈍器 | |

| 日々の雑感など | |

| 過去ログ 2010年04-06月 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

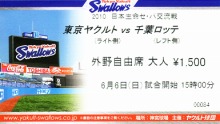

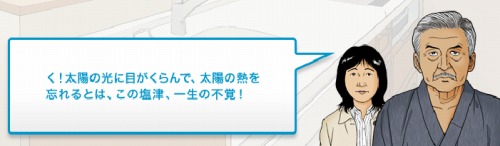

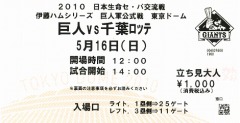

06月30日(水) 日本代表の終戦 胸が痛くなるようなラストでした。 終わったらね、色々と書きたいこともあったのだけど、もういいや。 これほどに、決勝トーナメント表を眺めるのが楽しみなワールドカップが、2002年以外にあったか? ・・・ってことが全て。 また言いたくなったら、ここじゃなくて某所で書くことにします。 とりあえず、今日明日は、ゆっくり寝られる。 (つД`) なにしろ、開幕以来約20日間、3時間以上連続して睡眠とったことないから なあ・・・。いい加減もう、眠いとかそいういう次元じゃなくて、偏頭痛と目まいでクラクラしてる。 ちなみに、ワールドカップで1番面白いのは準決勝だと言われています ( 決勝は、両チームもうヨレヨレで、意外と大差ついたり、 動きの少ない凡戦で終わっちゃうことが多いので )。 さあ、気持ちを切り替えて、続きを楽しもう! 06月28日(月) 決戦前夜 ・・・ということで、タイトルに 「 決戦前夜 」 と書こうとしたら、 結線前夜 と変換されました。何を結線しなくちゃいけないんだ、俺は。 さあ、また全身全霊で応援だ。なんて幸せなんだ。 ガンバレ、日本!! 06月27日(日) 飲みすぎ 昨晩はチームの仲間の家に集まって、ウルグアイ−韓国戦を観ながら、ベスト16進出記念大宴会。勝ってくれればこそ、こういう楽しい 思いもできます。それにしても、スアレスすげえな。 パラグアイ戦まで、あと2日! 06月25日(金) ベスト16! 最高にナイスゲームでした。 岡田ジャパンのベストバウトがまさかここで出るとは・・・。とにかくもう嬉しくて嬉しくて、結局昨晩は完徹してしまいました。 こんな徹夜なら、大歓迎ですね。 \(⌒○⌒)/ これで、次パラグアイに勝ったら、そん次はブラジルかスペインかあ!? どこでもかかって来いや〜っ! ヽ(*`Д´)ノ などと、とんでもなく増長した発言ぶちかました人が、少なくとも30万人いると思いますが、私もそのひとりです。 また細かい感想などはいずれ書かせてもらうことにして、前回はデンマークについて書いたので、今回はパラグアイについて。 ジーコ監督時代 ( 確か、2003年 ) にさいたまスタジアムの日本vsパラグアイ戦を観に行ったです。 右の写真は ( たぶん ) その時のものです。どちらも私じゃありませんけど。  でね、観戦中、我々のすぐ後ろで、やったらギャーギャーとやかましいキンキン声で応援している 女性がいたわけよ。いや、大声で応援するのは、おおいに結構。でも、その大声出すタイミングとか 言ってる内容が支離滅裂で、 「 ちっ、ド素人が!」 ( 南倍南の口調で ) と吐き捨てつつ振り返ってみると、 神田うの がいましたとさ。 そんなわけで、私の脳内においては、サンタクルスでもガマーラでもチラベルトでもなく、 パラグアイ = 神田うの という、非常にイヤなコンパイルが処理済みなのであります。 06月24日(木) 快勝! いやったあああああっ! ・゜・\(T▽T)/・゜・ 06月23日(水) いよいよ決戦 全身全霊で応援あるのみ (-人-) 06月22日(火) コクピットソリューション展 運命のデンマーク戦まで、あと2日。

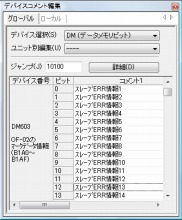

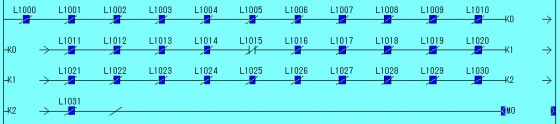

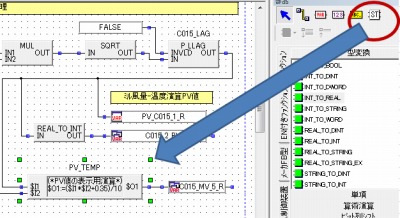

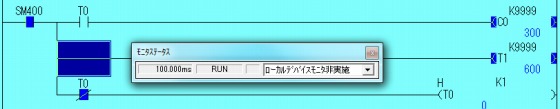

もちろん、PLC も一緒に更新しちゃいましょう、という案も出せるわけで、お客さんにとっても、当社にとっても、選択肢が増えます。 単に技術的な問題だけではなく、当然コストであるとか、改造に要する時間であるとか取り付けスペースの問題であるとかまで絡んでくると、 選択肢はひとつでも多い方がいいですし、お客さんに対しても誠実であると思います。 そんな意味で、展示会自体はとても面白かったです。 写真は、「 ステキな粗品 ( by デジタルのHP ) 」 であるオリジナルマウスパッドです。 「 ステキな粗品 」 って何か変じゃね? おまけ。 知ったかぶりたいオジサンのための簡単サッカー用語講座。 ・ 守備ブロック ・・・ 守備のブロックのことだ! ( ゚ ∀゚ ) ・ ボール・ポゼッション ・・・ ボールのポゼッションのことだ! ( ゚ ∀゚ ) ・ バイタルエリア ・・・ バイタルなエリアのことだ! ( ゚ ∀゚ ) ・ アタッキング・サード ・・・ アタッキングなサードのことだ! 長嶋のことじゃないぞ! ( ゚ ∀゚ ) ・ セカンドトップ ・・・ セカンドなトップのことだ! 1番バッター土井のことじゃないぞ! ( ゚ ∀゚ ) ・ アンカー ・・・ アンなカーのことだ! ( ゚ ∀゚ ) さあ、会社で使ってみよう! 06月21日(月) ソケット通信はできません チリ 対スイス、見応えあったなー。  全然関係ないけど、以前とある現場で約3カ月間、スイス人と一緒に仕事しました。 私もまだ駆け出しだったので、英語 ( 3割 ) フランス語 (2割 ) 手振り身振り (5割 )で 色々と教えてもらって、いい勉強になったな。 写真は、KV5500とKV5000です。 縮小しちゃうと全く見分けがつきません。と言いますか、外見は同じ。 KV5500でEthernet/IP使える、やたーっ! ヽ(´ー`)ノ ・・・と喜んでいましたが、 KV5500のEthernet/IPでは、KVソケットが使えません! ショック。うっかりしてた・・・。 06月20日(日) W杯ネタ兼サッカーネタです これまで、色々書きたかったことを我慢してたので、ある程度まとめて。サッカーに興味ない人、及び他人のサッカー観に 興味ない人はスルーしてください。 まずオランダ戦は、上出来だと思います。カメルーン戦もそうですが、この2戦に関しての感想は特に突飛なことを 言うつもりはなく、結果としては最上に近いし、内容も悪くなかったと感じてます。あれ以上の戦いを求めるのは無理です。 一日本人としては感動的な試合でしたし、絶叫もんでしたが、単純にサッカーの試合として見るなら、お世辞にもレベルが 高いとは言えない凡戦であることもまあ、否定しようがないところです。でも、ハイレベルな試合が観たいなら、チャンピオンズ・リーグを 観ればよいだけの話ですもんね。 オランダ戦は、1失点ですんだことが、最終戦、さらには決勝トーナメント進出への大きなアドバンテージになりました。 「 オランダ戦は主力休ませて捨てゲームにしろ 」 なんて机上の空論もチラホラ見かけていましたが、そんなことしてたら、 最終戦は堅守とカウンターが持ち味のデンマーク相手に、乏しい攻撃力で前がかりにならざるをえませんでした。 それから、何日か前に 「 岡田監督が、もう勝つことは諦めて、とにかく大敗だけはしないようにと自己の保身に 走ってしまっているのではないか 」 などと書いてしまいましたが、こちらは私自身の全くの机上の空論であり、大変失礼な 発言であったと反省しております。全くもって、そんなことはありませんでした。恥ずかしいことを言ってしまったと後悔するとともに、 不快に思われた方々には深くお詫びいたします。 ただし、岡田監督が日本代表を託すに相応しい監督だとは、今もって思っていません。理由はあれこれ書きませんが、 ひとつだけ言わせてもらうなら、あの雨のさいたまスタジアムの韓国戦。試合後の挨拶から逃げ出したことだけでも、 代表監督の資格はありません。高いチケット買って会社休んで途中びしょぬれになって、それでも惨敗したチームに精一杯の 声援を送ろうとしたファンをの気持ちを足蹴にする行為。 さて次に、デンマーク戦。 以前も書きましたが、デンマークという国、そしてデンマーク代表というチームは、私にとって特別に思い入れのある存在であり、 今大会のみならず、過去のW杯やユーロでも常に応援しています。その大好きな国が、まさか母国とトーナメント進出をかけて 一発勝負をすることになるとは・・・。 複雑な気持ちでもあり・・・そしてものすごく嬉しいです。こんな状況でこの一戦が観られるなんて、夢にも思っていませんでした。 もちろん、日本を応援しますよ。テレビの前でブルーのユニフォーム着て、声嗄らせて。 デンマークという国のサッカーは面白くて、80年代には、「 ダニッシュ・ダイナマイト 」 と呼ばれた恐るべき攻撃力で世界を席捲。 守備重視のカウンターサッカーが主流になりつつある頃に、カウンターにもプレスにも頼らない異質な強さを誇っていました。 しかし、フランスワールドカップの頃には、一転してコンパクトなワンタッチ・サッカーを披露。優勝した地元フランスやブラジル相手でも、 守備ラインは下げずにハイプレスとワンタッチで 善戦。あのサッカーを見たとき、「 日本が目指すのはこれだっ!」 と思った記憶が あります。ところがまた一転、現在は強固なディフェンスをベースにした、サイドを広く使ったカウンター主体のサッカー。 ポルトガル、スウェーデンを制した地区予選はそのスタイルが見事にハマった証拠です。カメルーン戦でも、その一端を見せてましたね。 願わくば、日本戦ではその威力が発揮されませんように。 (-人-) つまり、その時々の人材に合わせて、実に見事にサッカースタイルを変遷させているのですね。頑固と言われる国民性に似合わず、 ことサッカーに関してはとても柔軟で応用力があるのでしょう。国民性とサッカースタイルが必ずしも一致しないのは、イタリアとか 見てもそうですが。 ひるがえって日本はどうかと言うと、そうした応用力があるのかどうかは、よく分かりません。 ただ言えるのは、日本人の特性として、守備は苦手。私はトルシエという監督を全く評価していませんが、彼が 「 日本には守備の 文化がない 」 と喚いてディフェンスの大切さを知らせてくれたことだけは感謝しています。 大雑把な話になっちゃいますが、日本人は、攻めにかかれる状況だとカサにかかって調子に乗りますが、頽勢になると粘りがなく、 「 何が何でも守りきる 」 という気力がありません。これは何もサッカーだけではなく、仕事上でもそう。うまくいってる時は大声出して 景気いいことばっかり言ってるのに、ちょっと失敗するとたちまちションボリして逃げ道ばかり探している人、あなたの周りにいませんか? いえ、他人のことどうこう言う前に、私自身、少なからずそうしたきらいはあります。 (^_^;) だから、カメルーン戦にしてもオランダ戦にしても、粘り強く守っていた姿は感動的でした。特に、最後まで守り抜いたカメルーン戦は すごかったと素直に思います。最後まで守り抜く戦い・・・こんな日本を見るのは、ひょっとしたら、あの85年の北朝鮮戦以来かもしれません。 デンマーク戦は難しい戦いになると思います。 なんかもう一部では楽観論さえ出てるようです。「 次の相手はイタリアかあ!?」 とか。あ、それ言ってたの俺か。 (;´Д`) でも、ヒイキ目を抜きにしても、デンマークは強いですよ! 明らかに格上。チャンスがあるとすれば、前述したように今のデンマークは ディフェンスから入ってくるチームだということです。もし私が対戦国の監督なら、立ち上がり15分は、遮二無二プレスをかけて攻撃を 仕掛けます。日本はハイプレスかけられると、むっちゃ弱いんです! 腰が引けて、もう前に出て行けなくなります。 カメルーンにしてもオランダにしても、慎重に入ってきてくれたのは助かりました。特にカメルーンは、色んな問題を抱えていたせいか、 ちょっと驚くくらいに慎重なスタートをしてくれて、それが何よりの勝因でした。 W杯という特別な舞台のせいもあるでしょうが、日本の情報なんて、ろくに集めていなかったんでしょう。ナメられていたということです。 デンマークのモアテン・オルセン監督は、綿密なスカウティングをする監督のようです。もしかしたら、デンマークらしさを捨てて、 立ち上がりから猛攻を仕掛けてくるかもしれませんが、そうするとかなりヤバいかも。逆に、守備固めて慎重に入ってきてくれれば、 わずかでも勝機はあるのではないかと思います。 いずれにしても、自国を声の限り応援できるワールドカップを楽しめるなんて、とても幸せなことですね。 昔ね、まだ小学生だった頃。Jリーグ発足以前、日本リーグの試合とか観に行ってたんですよ。西が丘とかだとね、ピッチがすぐそこ なんですよ。で、観客なんてガッラガラだから、スタンドの最前列にいると、狭いピッチ脇でアップしている選手たちの世間話とかまで、 ちゃんと聞こえてくるわけ。リフティング回しながら、延々と女の話とかしてたりね。 ( ´△`) カメルーン戦に負けてたら、あの頃に戻っちゃいそうな気さえしてました。 さあ、25日は運命の一戦!! そうそう、サカつくDSワールドチェンジ2010日記は、チマチマ更新してるので、もうここで いちいち言いません。 ( ・ω・) ・・・つか今現在、このサイトにアクセスしてくれる人の半分以上がサカつく関係だと思われ・・・。 06月18日(金) いよいよオランダ戦 とにかく、全力で応援するのみです。 ガンバレ、日本! 06月17日(木) 寝不足でも元気 本日は、定期健康診断でした。 バリウムウマ━━━(゚д゚)━━━ !! ・・・って書くのも、もう4回目か? 始めてから結構経ちましたね、このサイトも。 平均2〜3時間しか寝てませんけど、テンション高いんで超元気です。オランダ戦まで、あと2日! サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 元気なんで! (`・ω・) 06月16日(水) バージョンアップ情報の続き  6時に寝て7時に起きる毎日。もう眠いとか、そーゆー次元じゃありません。 (つД-) 昨日のKVとVTの話ですが、ちゃんとパッケージの裏に、 「 Windows7対応。でも32Bit 版だけよ、ごめんね 」 って書いてありました ( ちょっとニュアンス違うかも )。 KV STUD IO6で、ワードデバイスのビットごとにコメントが付けられるようになって いました! いやあ、これはホントに嬉しいですね。もちろん、そのワードデバイス自体にもコメントは 付けられます。この機能はずっと欲しかった。 これまでは、コメントが付けられないのがイヤで、ビットデバイスにわざわざ置き換えたり していたもんですが・・・。これはきっと、ユーザーの要望が多かったんだと思います。 ちなみに、MELSEC はGX Works2でも、やっぱりできないようですね。ぜひバージョン アップで追加してほしいものです。 ひとことだけ言わせてください。 トルシエ、あちこち出過ぎじゃ! 06月15日(火) バージョンアップ情報 まだ興奮醒めやらず。 W杯というのは、 強いものが勝つんじゃない、勝ったものが強いんだ! ということで、 プログラムというのは、 正しい組み方だからきちんと動くんじゃない、きちんと動いたプログラムが正しいんだ! ということですね。 ・・・いや、単なるこじつけなんで気にしないでください。  昨日の日本戦の終盤でさ、NHK解説の山本さんが、 「 ドイツの時はトゥーリオがいなかったから逆転された。センターバックの低さが 致命傷だった。今回はトゥーリオがいるから守りきれますよ!」 ・・・ってな感じのことを言ってたんだけど、スタジオに思いっきり宮本がいたよね・・・。 言ってることは、全くもってその通りではあるのだけど。 で、KV STUD IO Ver.6 と、VT STUD IO Ver.4 を入手しました。 Webからもアップデートできますけどね。どちらも、明確に 「 Windows7対応 」を うたってます ( 32だけでなく、64もってことでいいのかな?)。 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。1日1時間しか寝てないのに、何やってるんだ、俺は・・・ (;一_一) 06月14日(月) バンザイ! やった〜っ!! ヽ(TДT)ノ 残り10分はもう、泣きながら観てた。 声も嗄れた。 オランダ戦も全身全霊で応援だ! 06月13日(日) W杯ネタです 読んだ人も多いかと思いますが、杉山氏が 「 日本代表は正々堂々と全敗せよ 」 という記事を書いていて、なかなかに共感して しまいました。「 正々堂々と 」 ってところがね。これは、岡田監督が、もう勝つことは諦めて、とにかく大敗だけはしないようにと 自己の保身に走ってしまっているのではないか、という多くのファンが持っているであろう疑念を代弁してくれたものだと思います。 杉山氏の書く文章はクセが強いし、海外礼賛 ( スペイン、オランダ、バルサ )が鼻につきすぎる部分もあるのですが、それでも サッカーが好きで代表を真剣に憂えている情熱が感じられて、こうしたいい記事も多いです。 少なくとも、「 負けなければ日本サッカーは変わらない 」 はまだしも 、「 だからこのW杯では日本代表を応援しない 」 と言いきって 「 戦後 」 の自分のステータスにしようと目論む先走りライターとは比べ物になりません。 ( この某ライターは、毎回この手法を使う。ギリギリになったところで、他の誰かが言う前に、とばかりにフライングで極論を言い出し、 「 いち早く見抜いていたのはオレ 」 というステータスを作ろうとする ) 後出しにならないように今のうちに書いちゃうと、私の予想も3戦全敗です。 ここまでの岡田ジャパンの戦い方と、漏れ聞こえる本戦のフォーメーションを考えると、他に想像のしようがない。 でも、0−1を目標にするサッカーだけはやめてほしい。これは何もガンガン攻めて行け、ということではないのだけど ( そんなこと できるはずもない )、その辺りを語っちゃうと長くなりそうなのでやめる。 「 負けてしまえ 」 などとは間違っても思わないし、応援しないなんてありえない。テレビの前で、ブルーのユニフォーム着て、 声嗄らせて応援しますよ。ラッキーパンチ一発決まって、あとはことごとくポストやバーに助けられて勝ってくれでもしたら、どんなに 嬉しいだろうかと。 そして、惨敗したら惨敗したで、そこからあらためて立て直せばいいじゃないか。 明日はいよいよ、運命のカメルーン戦! ガンバレ、日本! おまけの1。 アルジェリア vs スロベニア の、あのハンドでボールたたき落としてイエロー ( 2枚目でレッド )。 テレビで松木さんが何やら言ってましたが、日本代表で松木さんも似たようなプレーしたの、俺はしっかり覚えてるぞ! ( ´∀`) おまけの2。 アルゼンチン vs ナイジェリア。フジで観ていたが、青島さんはとにかく相変わらずしゃべりすぎ。民放アナの中では知識はあるし 目の付けどころもいいのだが、もちょと落ち着いてくれ。解説者にしゃべらせてやれ。(^_^;) 引くこともプロの勇気だぞ。 おまけの3. サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (;><) 06月12日(土) ラダーW杯 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 ∩(・ω・)∩ バンニャーイ。 ラダー・ブラジル代表 ・ ありとあらゆるテクニックで華麗にラダーを書き連ねる。時に技術に 走りすぎるあまり、とんでもないバグも紛れ込むがご愛嬌。  ラダー・イタリア代表 ・ ガッチガチのベタ書きラダー。面白みはないが、バグもない。無理に 新しい技術は使おうとせず、構造化やら IECやらと意気込む連中を しょんぼりさせるようなカテナチオ。 ラダー・フランス代表 ・ 華麗なるテクニックのステップ・シーケンスはブラジル代表にも劣らない が、出力回路をしょっちゅう組み忘れるウッカリ者。 ラダー・アルゼンチン代表 ・ I ECで派手な回路を組む一方、本当に大切な回路は、ガッチガチの ベタ書き。テクニックの無駄遣いが大好き。 ラダー・日本代表 ・ 色んな組み方をさんざん模索した挙句、自分でも何書いてんだかわからなく なり、納期間近になって右往左往。 それでも俺は日本に仕事を依頼するぞ! 日本代表初戦まで、あと2日!! 06月11日(金) サッカーネタです ワールドカップ開幕! ヽ(´ー`)ノ  社内賭博・・・じゃなかった、社内優勝予想ゲームの集計結果は、 1.ブラジル、スペイン、アルゼンチン ・・・ 8票 4.ドイツ ・・・ 6票 5.イングランド ・・・ 5票 6.イタリア ・・・ 4票 7.オランダ ・・・ 3票 8.ナイジェリア、アメリカ、デンマーク、ポルトガル、チリ ・・・ 2票 その他は全て1票。 かて〜な〜、みんな。 ともあれこれから一か月間は、ハッスルタイムだ! あ、サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (・ω・) 06月10日(木) サッカーネタです いよいよ明日からワールドカップです。  日本はまあ、アレですが、ことここに至っては、全身全霊で応援するのみです。 「 どこがスペインを倒すのか 」 とか、「 メッシはマラドーナを超えるのか 」 とか、 「 アフリカ勢はどんな戦いを見せるのか 」 とか、楽しみは目白押しです。 間違いなく寝不足の日々が始まりますが、徹夜とか強いし問題なし。 つーか、そんなこと気にしてられるかってーの。 しばらくは、ここでもサッカーネタ増えるかもしれません。興味ない人には申し訳ないですが、 ご理解くださいませ。 写真は、2002年ワールドカップ、カシマスタジアムに 「 アルゼンチン vs ナイジェリア 」 を観に行った時のものです。 06月09日(水) PLC のシェア サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (;><) もう、誰も何も言いません。うへへ。

そうそう、今日はデジタルさんが来てくれて、コクピットソリューション展に誘っていただいたので、行ってみようかと思います。 あと何でも、 AGP4000シリーズ( 小型じゃなくて大型 ) とか GP−ProEX Ver.3 などというものが、すでにリリース予定になっているということでした。むう・・・。 06月08日(火) ド迫力発電 吉田くん情報。何か、更新早いですね。色々作りこんでるし。 http://www.chuden.kaeruotoko.com/

サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (´□`) 更新の早さなら負けちゃいねえ。 06月07日(月) フィールドバス その3 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (∩°A°) ブーイングは聞こえません。 いよいよワールドカップ。 『 俺たちのフィールド 』 読み返してたら、泣けてきたよ・・・。 で、俺たちのフィールドバス。  三菱にも、MODBUS ユニットはちゃんとあるのさあ。例によって、一般の カタログには載ってないけど。日本語マニュアルも、ちゃんとあります。 フィールドバスの大きなメリットのひとつは、もちろん省配線です。単にケーブルが 少なくなり、電線や電工屋さんの工数が減るだけでなく、端子台も減り、バッファ リレーも不要になり、アイソレータも不要になり、その分制御盤は小さくなり、と。 省配線システム自体はずいぶん以前からありますけど、イヤがるお客さんも 多かったんですね。 「 端子台でジャンパできないじゃん!」 とかの理由で。 じゃあ、最近は何でこんなにフィールドバスが普及してきたかと言えば、もちろん 技術的な問題もあるにせよ、結局は 「 フィールドバス使えば、こおおんなに安くできますよ!」 というコスト上の問題。これまで頑なに省配線化を拒んできた業界業種、現場においても、イニシャル・コスト削減要求には勝てなくなって いるということですね。つまり不況時代においてこそ、フィールドバスは伸びていく余地があります。そして一度省配線化しちゃえば、機器の 更新、置き換えをする際は、もはやそのまま省配線で行くしかありません。 そこで、フィールドバスの選定に欠かせないのが、フィールドバス・ケーブルの種類です。ノイズに対する強さ、伝送距離という点で 圧倒的に有利なはずの光配線が、FA現場ではなかなか普及しないのも、結局は光ケーブルが ( 端末処理も含めて ) 非常にお高いから ではないかということで、次回はケーブルの話を。 06月06日(日) 盤屋は組立工なのか? つぶやいてるヒマあったら仕事しろよっ!  今日はこんな感じで。 今日はこんな感じで。で、結構重いタイトルつけちゃいましたね。 気に入らなければ、「 組立工としての盤屋は生き残っていけるのか 」 と言い換えてもいいですけど。 世の盤屋の90%以上が、組立工ですよ。ハードだけじゃなく、ソフトその他も 含めてね。当社も、その90%の中のひとつ。まぎれもなく。 組立工なら組立工としての矜持や心構え、ノウハウがあるはず。 あー、ちょっと考えまとまらないんで、次回に続く。 なんか、迂闊なこと言っちゃうとマズそうだし。 ところで、すでにアメリカ人以上につぶやいているという、日本人の仕事中の つぶやきによる経済的損失ってどのくらいなんでしょうね。ただでさえ、仕事中の 仕事に全く関係ないネット・サーフィンによる損失は莫大なものでしょうに。 では、また一週間がんばりましょう。あーあ、忙しくなってきちゃったよ・・・ ( と、つぶやく ) 06月05日(土) 塩津朔減 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (・_・。) もはや、何をか言わんや。 ダルい男情報。東田研の最新話がアップされています。 「 第16話 低炭素スタイルへの道 ( 第二部 ) 倹約富豪と魔法瓶ハウス篇 」 http://www.tepco.co.jp/pavilion/energy/index.html ということで、  恐らくは数百万円かかるであろうリフォームを、「 CO2削減!」 と叫びながらノリでやっちゃおうとするこの大富豪には、全く 共感できません。 これ以上言うと、単なるルサンチマンになっちゃうので、今日はこの辺で。 06月04日(金) フィールドバス その2 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 ツレが口きいてくれませんが、どうしたらいいでしょうか・・・ (-_-;) 今日はキーエンスさんが来てくれて、KV5500とかの説明、デモをしてくれました。

さらに、センサリンクまでできる ( 別途リンク用ユニットが必要ですが、イーサでセンサの設定やモニタが一括でできる ) ので、 システム構成によっては、ものすごくラッキーです。 ただし、KV5500は、KV5000より、定価ベースで2万円ほどお高いです。 Ethernet/IP は、ODVA認証ということで、OMRONが力入れてくるだろうな、とは思っていましたが ( 実際、OMRONも対応してます )、キーエンスもこうして力入れてくるとなると・・・・ますます、 vs 三菱 という構図が浮き彫りになりつつある感がありますね。 「 Ethernet/IP + DeviceNet 」 vs 「 CC−Link + CC−LinkIE 」 三菱がどう出てくるかが見どころですが、ユーザーとしては、ケース・バイ・ケースでもっともシステムに適したフィールドバスを使うのみ です。 06月03日(木) PLC のコーディング・ルール その5 冷やし制御盤はじめました いや、ただの盤クーラー付きですけど。

じゃあ、どこでその接点がONするプログラムが書かれているかを、お客さんに探してもらおうというのは酷というものです。 はっきり言って、不親切。大げさに言うと、リスク・マネジメントがなってないプログラムです。 1分でも早く原因を探して機器を起動させなくてはいけないのに、「 コイルはどこじゃあ!!」 ですから。 使用言語と構造化のカテゴリーを選択する際に真っ先に考慮するべきは、プログラムの内容でもメモリ容量でも効率でもなくて、 「 誰がそのプログラムをメンテナンスするのか 」 という点です。自分だけ? 自社だけ? あるいはエンドユーザー、元請けの担当者、 ひょっとしたら他社も見る可能性があるのなら、それはどの程度のレベルなのか。 トラブルによる設備停止が分単位で賠償金額に反映されかねない昨今です。 「 ケツから追いかけやすいプログラム 」 を心がけることはとても重要ですね。 06月02日(水) 効率 vs モニタ性 サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (>д<) もう、好きにしたらええ・・・。 ラダープログラムの永遠の課題。短く効率良くか、それともモニタしやすさか。 たとえば、警報が32個あったとする。で、そのうちどれかひとつでもONしたら、警報一括フラグをたててシステムを停止したい。  個別の警報フラグは、L1000 〜 L1031。どれかひとつでもONすれば、警報一括リレーM 0 がONする。 これでも、その昔みたいに a接点をズラズラとORで書かなくていい分、見やすくなったよね。 でも、これと等価な回路をもっと短く書くこともできる。何通りも方法はあるけど、たとえばこんなの。 画像見にくいかな。 [ D<> K8L1000 K0 ] ─────────── ( M 0 ) です。これでも、結果は同じ。L1000 〜 L1031 のどれかひとつでも ON したら、M 0が ONします。 上では4行ですが、下なら1行ですみます。 でも、極端な例だけどさ、警報のハードランプもタッチパネルもないような場合、システムが止まった時に何が原因かラダーをモニタして 追っかけるとすると、上の方が分かりやすいでしょう? L1015 が原因なのが、ひと目で分かるもんね。ちゃんとコメントつけてれば、 なおさら一目瞭然。 モニタするのが自分ならともかく、たとえば遠隔地の現場で、あまりシーケンサに詳しくない保全の人とかにラダーをモニタしてもらう ・・というような状況を考えたらどう? 「 それでも俺は1行ですませる!」 というのも、もちろんアリだと思います。警報が32個程度ならズラズラ並べてもいいですけど、じゃあ 警報が500個あったらどうなのよ、って考えもありますし。 どっちが正解とか言いたいわけじゃないし、正解があるとも思ってません。しいて言うなら、ケース・バイ・ケースかな。 06月01日(火) 吉田くん新サイト サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 (・×・) 仕事もこれくらい前倒しでやれたらなあ・・・ そうそう、すっかり忘れてたけど、吉田くんページができてました。 http://www.chuden.kaeruotoko.com/ みなさん、電気ですか〜っ!!?  原発の是非については、きちんと考えて意見を持つことが重要だと思います。 賛成にしても反対にしても、事実を自分なりに調べて、自分なりの根拠を持って自分なりの結論を出す。一番タチが悪いのは、賛成とも 反対とも言わず ( と言うより、言えるだけの理由を持てず )、他人の意見にだけは茶々を入れたり水差すようなことばかり言う連中。 立場論だけで言えば、当社の場合は火力発電所の仕事のウエイトも大きいので、CO2削減とやらで石炭火力の建設がなくなると、 その分仕事も減ります。 05月31日(月) PX Developer のバージョンアップ サカつくDSワールドチャレンジ2010日記、更新しました。 ( ・ω・) はえーな、おい。 で、PX Developer がバージョンアップとかしてて、前に書いた Joy Watcher との連携のマニュアルがアップされてました。 いつの間に? 連携というのはどういうことかと言うと、タグ名で通信できたり ( リンクデバイス使わなくてもいいってことね )、フェースプレートを 組み込めたりとそんな感じですが・・・。 ただ、連携機能を満足に使うには、Joy Watcher をインストールしたパソコンに PX Developer もインストールして、 しかもモニタツールを起動しておかなくてはいけないようです。つまり、通信連携といっても、アプリケーションどうしが 連携しているということであって、シーケンサとパソコンが何がしかの連携をしているわけではないということですね。ちょっと微妙。 そんなことより。 今回のバージョンアップで、 PX Developer でも、インラインSTが使えるようになりました!ヽ(*・ω・)ノ  こいつはマジで嬉しいぞ! 今まで、D IVやらMULやら平均化やらLIMITやら、ゴタゴタと連結させていたセルが、1個のセルでOKになっちゃうぞ。グッジョブ! もちろん、何でもかんでもSTで書けばいいってもんでもないだろうけど、使い方によってはめっちゃ便利だぞ。 GX Works2のインラインSTもグッジョブだったけど、その性質上、必然的に計算式を多く扱う計装PLC にこそ必要な機能だもん。 こんなバージョンアップなら大歓迎です。 ヽ(´ー`)ノ 05月30日(日) 早々に 「 サカつくDSワールドチャレンジ2010 日記 」 始めました。何のヒネリもないタイトルですね。 ( ・ω・) TOPページにもリンク置いてます。おヒマな方はちらっとどうぞ。興味ない方は無視してください。 ではまた一週間がんばりましょう。 05月29日(土) 選定 実は私、バイオリンが弾けます。「 だから何だ 」 と言われたら 「 何でもありません 」 と答えますけど。

たとえば、 ・ PLC 及びタッチパネルは三菱、PLC はQ12H、タッチパネルは12型とする。フィールドネットワークは CC−Link し、上位コンピュータとの通信は Ethernet とする。 ・ PLC はOMRON、タッチパネルはデジタルとし、ホストコンピュータを含めネットワークはデバイスネット とする。ただし、アクチュエータ制御に限り、 INTERBUS で行うこと。 ・ PLC はOMRON CJシリーズとする。インバータ及びサーボ制御はメカトロリンクを使用すること。 なんて感じでもう仕様が決められていて、PLC やタッチパネルは支給品であることも少なくありません。 もちろん、そうではなく、当方で自由にメーカーや機種を決められるジョブというのも決して少なくはないのですが ・・・ タッチパネルの大きさ なんて、勝手に決めちゃうわけにもいかないですよね。お客さんに具体案がなく、プレゼンとして提示する場合はあるにしても。 客先の仕様でメーカーや機種が決められていると、選定する楽しみというのは当然ありません。しかし考えようによっては、色んなメーカー の色んな機種を扱うチャンスに恵まれているとも言えます。だって、もし毎度毎度自分で選ぶとしたら、わざわざ慣れてないメーカー、使った ことないフィールドバスを選んだりしないでしょう? あ、あと、ちょっとだけですけどピアノも弾けます。 05月28日(金) フィールドバス その1 うーん、今月はのどかに過ごしました。おかげで、色々やりたいことやれた。 これから始める人のための、FA現場のネットワークについてのお話です。 俗に、「 フィールドバス 」 なんて言い方をします。フィールドというのはもちろん生産製造現場、バスというのは・・・何でしょね。 (^_^;) 1本のメインケーブルから、各機器に分岐して接続されるネットワーク形態 ( トポロジーと言います ) を、バス接続と呼びます。必ずしも バス型トポロジーではないフィールドバスもあるのですが、まあ、バス接続に代表される接続方式で現場の様々な機器を接続する ネットワークだとでも思ってください。 現場の様々な機器、というのは、PLC を中心として、タッチパネル、サーボ、センサ、 インバータ、コントローラ、ドライバーユニット ・・・ といった、現場制御に使われる機器群です。 フィールドバスというものがまだ普及していなかった頃、こうした機器間の信号のやりとりの  多くは、接点信号とアナログ信号、あとは1対1のシリアル通信やパラレル通信でした。 簡単な例としてインバータを考えてみると、PLC からは、正転信号を接点のON−OFFで インバータに送って運転します。あるいは、PLC にアナログ出力ユニットを取り付けて、 DC4−20mA のアナログ信号を送って周波数をコントロールします。その一方、インバータ からは、運転中信号、エラー発生信号を接点でPLC に送り、また現在の運転周波数を DC 0−10V で出力して、PLC に取り付けたアナログ入力ユニットで取り込んだりします。 そうすると、PLC − インバータ間に、何本ものケーブルを引かなくてはいけません。また、 アナログ信号はどうしても誤差が出たりノイズがのりやすいので、期待通りの精度では、 数値のやり取りができなかったりもします。さらに、必要に応じてリレー受けをしたり、アイソ レータや変換器を設けなくてはいけないかもしれません。 しかし、フィールドバスを使うと、PLC とインバータの間は、1本のケーブルですみます。また、周波数も全てデジタル値でやり取りされます ので、誤差が全く発生しません。さらに、リレーも変換器も一切不要です。 インバータが何台もあったらどうでしょう。ハードワイヤリングの場合は、全てのインバータに対して、それぞれに必要な本数のケーブルを 引く必要があります。しかし、フィールドバスを使えば、 PLC ─── インバータ ─── インバータ ─── インバータ ・・・・・・・・・・・・・ というように、フィールドバス用のケーブルを1本だけ、送り送りで接続すればすむので、配線工数も大幅に減少します。 さて、ここで厄介なのは、フィールドバスには何種類もの規格、仕様があるということです。 伝送速度や接続台数、伝送距離、といった物理的な特性から、信頼性だとか汎用性、 あるいはネットワークを構築する際の設定が簡単であるかどうかといったことまで、様々な 特徴がある何種類ものフィールドバスがあるのです。 日本で多く使われている主なものだけでも、デバイスネット、CC−Link、MODBUS、  プロフィバス、FL−net、MechatroLINK ・・・ といった感じで、それぞれに特徴が あります。 個々のフィールドバスについてはまた次回以降に書きますが、それぞれにどんな特徴が あって、それを使う上でどういう注意点があるかということを理解しておくことが重要です。 写真の一番右端のユニットは、デバイスネット・ユニットです。相変わらず、三菱の一般の カタログには載っていないユニットです。何でカタログに載っていないのかということも、 フィールドバスの知識が身についてくるとイヤでも分かります。 ( ´△`) もちろん、必ずしもフィールドバスを使って機器間のやり取りをしなくてはいけないわけでは ありません。でも、フィールドバスを使うべきかどうかの判断は、フィールドバス自体の知識が ないとできませんものね。 05月27日(木) サカつくDS ワールドチャレンジ2010 を買う

まあ、のんびりやるです。 05月26日(水) KV5500 岡田ジャパンを応援する気になれないという皆様に、魔法の呪文 を教えてあげます。

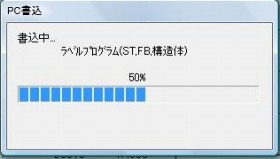

ではまた。 05月25日(火) RUN中書き込み やっぱり、ナマっていいよね! え? もちろん、サッカー観戦のことですよう。 GX Developer でのラベル使った時のRUN中書き込みのノロくささは、ラッシュ時の東西線なみにむごい。 んで、このあたり、GX Works2 では改善されているのかと言うと、ちゃんと改善されています。   試しに、GX Developer で作成したラベル持ちのプログラムを、GX Works2 に変換して、それぞれRUN中書き込みをしてみる。 CPU は同じもの、もちろんパソコンも同じなので、スペックによる差異はありません。別にストップウォッチで測ったわけでもないですが、 Developer で書き込みに10秒程度かかるものが、Works では1秒かそこらで書き込み完了します。 ということで、ラベル使用のプログラムは、Works で作成すると、現場でもラッキーかもしれません。 ・・・ といいますか、今のところ、Works を使うメリットって、ラベル使う時程度しかないんですけどね・・・。FB やST、 構造体を使うなら、断然 Works の方がいい。特に、インラインSTはいいぞお。でもね、そうじゃない時は、むしろデメリットの方が 多い気がする。とにかくソフトが重いし、プロジェクトの管理が煩雑。もっとも、こうした部分はこれから改善されいくでしょうし、 慣れという要素も大きいので、さほど気にはしていません。それより何より、一番のネックになってるのは・・・ Works 持ってないお客さんが多いから、使うに使えない (つД`) ってことでしょうか。 05月24日(月) サッカーネタです 本日は会社フケて、さいスタへ。

お疲れ様でした。 05月23日(日) サッカーネタです 面白かったなー、C L決勝。  ミリートの2点目をアップしてみます。下記クリックで

( 音が出ます )。 ミリートの2点目をアップしてみます。下記クリックで

( 音が出ます )。想定通り、プラン通りのカウンターが決まっちゃったよ2点目 スタジアムの雰囲気が素晴らしいですね。ため息・・・。 ではまた一週間、がんばりましょう。 05月22日(土) Twitter 今日は現場でソフト改造工事だったんですが、ひとりで作業していると、いろいろとつぶやいてしまうわけですよ。 MELSEC CPU にオンライン書き込み中のつぶやき。

05月21日(金) PLC のコーディング・ルール その4 ぼちぼち、忙しくなってきているみたいですよ。俺? 俺は日々眠くて仕方ない。 (つд-)

ここで注意ですが、使用言語に FBD とST が含まれる場合、それは、「 FBD やST を使ってもよい 」 という意味合いと同時に、 「 特定の制御については、FBD もしくは ST で記述すること 」 という意味合いもあるということです。そうじゃないと、ルール化する 意味がありませんから。 あと、SFC についてはちょっと悩みどころで、個人的には、こいつにはもうなくなってほしいんです。 FBD とライブラリの使い勝手が向上すれば、もう SFC を使うメリットはいっさいなくなると思うんですけど、どうでしょう。 そう、もはや IL を使うメリットが全くないように。 次回は、何をもってこのカテゴリーを個々のプロジェクトに適用するかということについて、ニョロニョロと考えてみます。 05月20日(木) しっぱい、しっぱい 番外編 すみません、ちょっと自分用メモ。

「 では次、○○を起動します 」 進行役がお役人に説明します。 「 3,2,1、起動!」 と制御盤のスイッチが押されると見るや、背中の後ろでこっそりとスイッチON。押してます。押し続けています。 もちろん、制御盤の中では、リレーのひとつも動いていません。 「 では、停止します。3,2,1、停止!」 停止ボタンが押されるのとタイミングを合わせて、背中のスイッチを放します。 息詰まるような2時間がすぎ、検査終了。進行役の手元を見つめ続けた目が、ドライアイになってます。最後にお役人さんがひと言。 「 さっき ○○運転した時、運転ランプつきませんでしたね 」 ま、古き良き時代の話さ。 (`・ω・) 05月19日(水) タッチパネルで機器通信って有用? VTで、15型から10型に解像度コンバートすると、こんな感じ。  → →  上ふたつ ( PVとSV ) はイメージフォント、下 ( MV ) はビットマップフォント。やっぱりビットマップフォントは縮小してくれないのね。 と、それはともかく、いまだに分からないのが、タッチパネルで機器 ( コントローラとかサーボとかインバータとかロボットとか ) と直接通信 するメリット。まあ、ゲートウェイとして使うのもそうなんだけど、PLC ではなく、タッチパネルでフィールド機器と通信する利点って何だろう。 もちろんそれっぽい理由を並べたてることは簡単だけど、結局PLC はタッチパネルに集まる情報をもらわなくちゃ仕方ないんだから、 多少プログラムその他の手間があったとしても、PLC で全て抱いてしまった方が安心じゃないか? もちろん、PLC なしで、プログラム機能を持ったタッチパネル ( GLC とか NSJ とか ) を使う場合は全く別の話だけど。 実際、この機能に特に力を入れているのは、デジタルと発紘、つまり、自社のPLC を持たないメーカー。裏読みすれば、PLC があれば タッチパネルで機器通信するメリットってたいしてないんじゃないの? と思いたくなる。ただ、本当に斬新なメリットがあるのなら、どんどん 取り入れていきたいし。 私がイヤなのは、たとえば、稼働中のシステムの画面を修正したい時。画面転送に時間がかかるよね。特に、デジタルは。 PLC ならオンライン書き込みすればいいけど、タッチパネルでそれやっちゃっても大丈夫なの? うーん、デジタルのコクピットソリューション展にでも行ってみるか・・・。 05月18日(火) プロトコル形式 冷やし中華はじめました。 ( ウソ )

ではまた。 05月17日(月) 工場虫 を買う 『 シブすぎ技術に男泣き!』 番外編ということで、すっごい面白かったです。

このマンガにも、「 自動電球交換装置 」 とか 「 電動ゆりかご機 」 とかが出てきてめっちゃ面白いんだけど、俺も色々と考えてきたなあ。 前職の時は、実用新案ならいくつかとりました。まあ、特許までいかないのが俺の能力の限界なんだけど、元々目的はそこじゃないし。 で、もう10年以上前から考えてるのが 「 家庭用全自動炊飯器 」 。スイッチひとつでお米を計量して水で砥いで、炊き上げるまでやって くれる。必要な手間は、たまに米櫃にお米を入れるだけ。ポイントは、炊き込みご飯もできること、定期的な洗浄も自動でやれること。 それほど難しい技術じゃないと思うし、それっぽいものはいくつもあるみたいだけど、何故か全く普及していません。今でも考えている人は 多いはずだし、業務用ならそれなりに高機能なものもあるけど、めっちゃ高いし。何がネック? コスト? それを解決するのが技術でしょ? これ、売れたらすごいよ。だって、日本中の家庭に普及するんだよ。 でも、周囲にこの話すると、たいていは鼻先で笑われるんだよね。けど、鼻先で笑う明確な理由を聞いたこともないんだよね。 話それた。 とにかく、マンガはおすすめです。 05月16日(日) タイマとスキャンタイム 今日はこんな感じで。  立ち見はやっぱ辛いっすね。おまけに、巨人に連敗。空中戦じゃあ、とても かなわねーよ! ヽ(`Д´)ノ 悔しいので、タイマとスキャンタイムについて。 つーか、もしタイマの設定値よりもスキャンタイムの方が長かったら、どう なるの? たとえば、スキャンタイムが100msの時に、10msの高速タイマ って使えるの? ということです。 ぶっちゃけ結論から言っちゃうと、まともには使えません。タイマとしての 役にはたたないってことですね。 試しに、100msのコンスタント・スキャンで、T0 という10msの高速タイマを、 10ms設定で使ってみましょう。 ちなみに、T1は経過時間モニタ用の100msタイマです。  こんな現象になります。 どうあがいても、10msタイマ T0 は、1スキャンに1回しかONできないので、100msごとにカウンタを増やすしかありません。1分間 なので、60000ms/100ms で 600回しかカウントできませんねー。あれれ、それどころか、半分の300回しかカウントしていません。 これは、この回路だとタイマが自分で自分をリセットする必要があるからです。つまり、スキャンごとに、 タイムアップ → リセット → タイムアップ → リセット → タイムアップ ・・・・・・・ を繰り返すので、2回に1回しかカウントを増やせないんですね。 タイマ現在値の更新方法というのは、メーカーによって、機種によって違いがあるので一概には言えないのですが、MELSECの場合だと、 END実行時にスキャンタイムを加算する方式なので、こういう事象になります。 まあ、これまたぶっちゃけ言うと、割り込み処理を使って、スキャンタイムより短いタイマを作るような方法もあるのですが、また機会が ありましたら。 では、また一週間がんばりましょう。 05月15日(土) ソフトのリプレース うちのお魚がまたタマゴ生んだです。いつも、孵化するところまではいくんですけどね。そこから先が、難しい。

しばらく、お魚の世話をがんばります。 ( ´ー`) 05月14日(金) ブログ こっそり、某所で某テーマのブログを開設しました。 では、よい週末を。 05月13日(木) FA日本代表 実機シミュレーションでバグがぞろぞろ 問題点もわかったんで、そこは修正していきたい 立会検査でバグがぞろぞろ 課題がはっきりしたんで、次につなげたい 現場で、徹夜三日目が始まる 絶対に負けられない戦いがそこにはある 現場で、徹夜三日目の深夜 ここ、大事な時間帯ですね! 集中していきたいですね! ( by 元請けの松木さん ) 現場で、徹夜三日目が明けて まだ時間ありますよ! あきらめちゃダメですよ! ( by 元請けの松木さん ) 現場で、徹夜三日も実らずトラブル続出 今からでも担当代えろ! ( by 客先の越後さん ) 納期が迫るもラダーを打ち始めない部下に 「 打てよ!」 それでも定時に帰っちゃう部下に 「 何で打たねーんだよっ!」 05月12日(水) 1行目に何を書くか その2 ご安全に! ・・・っておめー、現場は長袖着用だよ。ノースリーブは ・・・まあ、許す。

要するに、 「 よ〜い、ドン!」 で制御を開始するわけですが、このタイマは 「 よ〜い 」 に相当するわけですね。 常時ONではなく、常時OFFや任意のデバイスのb接点を使ったり、起動時1スキャンOFFを使ったりする人もいますが、その辺はまあ、 好き好きです。もちろん、回路上こんなものが必要ない時は、わざわざ作ることはありませんし、こういったフラグで起動時の逃げ時間を 作らなくちゃいけない組み方というのは、本来はあまり望ましくない。でも、入れといた方が安心だと思うんなら、入れとけばよろしい。 まあ、おまじないみたいなもんです。 任意のデバイスを使っておけば、強制デバイスONさせることで、一時的に該当回路を殺しておける、というような、デバッグ上の 利点もあります。 私の場合、以前は使おうと使うまいと必ず作っていましたが、実は最近は作ってません。プログラム自体の実行−待機がとても やりやすくなってきましたし、ラベル・プログラムだと、こういうグローバルフラグはできるだけ増やしたくない、というのもあります。 05月11日(火) 統合化 もはや、何だかよくわからんな・・・。

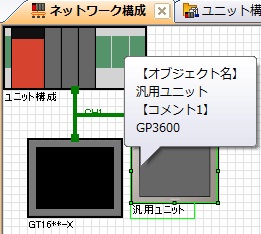

そうなると結局、幅広く数多くのデバイスを持っている大企業と、特定デバイスを先鋭化したニッチ企業・・・という二極化が 進んじゃうのかなあ・・・。 05月10日(月) ノーコメント それでも俺は、試合開始1時間前からブルーのユニフォーム着て、テレビの前で正座してると思うんだよ。 ごめん、今日は、それだけ。 05月09日(日) ユニット構成にGPを貼ってみるが 明日はいよいよW杯メンバー発表か・・・。サプライズがあるとすれば小野だと思うんだけど。  統合ツール全盛という感じになってきて、それはそれでまあ、確かに使いやすい点も多いし、慣れてしまえばエンジニアリング工数削減と いう意味があるもの認めざるをえません。 ビジュアル的に理解しやすいのもいいと思います。 ただ、この流れは、マルチベンダとはどう折り合いをつけていくのだろう、という疑問もありますね。他社製品との接続に対して、 どういうスタンスで今後臨んでいくのでしょうか。 たとえばごく単純に、PLC とタッチパネルの接続、連携を考えた時に、iQ Works にしてもCX−One にしても、 その威力が最も反映されるのは、当然のことながら、自社製品どうし、ということになります。 これから先、 1. あくまで自社製品 ( 及びお仲間企業 ) どうしで組み合わせることを至上として、そのメリットを先鋭化していくのか 2. 他社製品でも自社製品に劣らず簡易かつ便利に接続できる汎用性をウリにしていくのか どっちなんでしょうか。 典型的な例としてタッチパネルを挙げていますが、いずれ、コントローラ、バーコード、インバータ、サーボ・・・などなどにも 幅が広がることは間違いありません。 もちろん、メーカーさんとしては1でしょうし、2にした場合は多くの問題 ( 単に技術的な問題だけでなく ) を解決していかなくては いけないんでしょうけど。 それは仕方ない。ただ、ユーザー側としては、決してマルチベンダ指向も捨ててはほしくないんです。たとえそれが、ライバル会社の 製品であったとしても。 我々盤メーカーの立場から言うと、PLC にしろタッチパネルにしろ、当方でメーカーを選定できるケースというのは実はあまりなくて、 客先からの指定であるケースの方がよっぽど多いわけです。で、同一メーカーを指定してくるお客さんも確かに多いですが、そうでない ケースもまた多いわけですね。 PLC は三菱でタッチパネルはキーエンス、とか。PLC はOMRONでタッチパネルはデジタル、とか。 IEC によるプログラミングの標準化とか、XML使った異メーカー間の互換を模索している中で、自社製品連携のメリットを 拡張するのってどうなのよ、って気もするんですけどね。 図は、三菱のユニット構成で、デジタルのタッチパネルを無理やり貼ってみた例。もちろん、単に絵として貼っているだけ。 05月08日(土) 30周年ということで 本日は土曜でも出勤日ですが、 真っ昼間から屋形船で大宴会〜っ!! ♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆♪

以上です。ありがとうございました。 05月07日(金) あくまでゲームです ネコミミ キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!

「 ニュージーランド! 絶対ニュージーランドだって! うえっへっへ 」 とか。 では、よい週末を。 05月06日(木) PLC のコーディング・ルール その3 このパンダ帽子は微妙だ・・・。

これまでだってさ、過去に他人が作ったプログラムをコピーして、デバイスとか細かいとこだけ見直して・・・ってことはやってきているはず でしょう? でも、どこを見直さなくちゃいけないかがピンとこないから、ちゃんとコピーしたはずなのにバグがでちゃったりするのよ。 ルールがあれば、そのルールにそって見直していけば、どこを修正して使えばいいかが理解できるはず。 コンピュータに送るASC IIを、SWAPでひっくり返すべきなのかどうかを、どこで判断すりゃあいいのか、ってことね。 で、具体案ですが、まずはルール化するべき対象を決めないといけないですね。ということで、次回は使用言語と構造化に対するルールに ついてニョロニョロと考えてみます。 このパンダ帽子は微妙にほしいな。800円以内なら買うなあ。 05月01日(土) 週刊ニパ子ちゃん その32 今年もあと8カ月か・・・。  都合により、連休明けまで更新はお休みいたします。 m( __ __ )m 04月30日(金) 変数名に見るやる気の度合い このクマ帽子は別にほしくないな・・・。

そしてそれらを、社内で統一していますか? あるいは、ベンダーへの仕様書に記載していますか? それどころか、返ってくる答えが、 「 変数って何?」 だったりしませんか? (。。;) それにつけても、このクマ帽子はないわ・・・。 04月29日(木) CMC15Gのトラブル このカエル帽子ほしいな・・・。

「 あすの専門家 」 を目指すべく、こうした新しいやり方にチャレンジすると、時にはまあ、こういう痛い目にもあいます。これまで通り、 力技で通信コマンド書いてれば起きなかった問題だからね。でも、だからって力技に引きこもっちゃうんじゃ、面白くも何ともないもん。 問題があるとすれば、既知のバグが存在することに対する、情報収集力が足りなかったってことかな。 それにつけても、このカエル帽子ほしい・・・。 04月28日(水) しっぱい、しっぱい その4 タッチパネルの展示会のようになってます。左から、GP、VT、GOT。

恐る恐るパネルをあけてみると・・・基板と液晶画面部をつないでいるリボンケーブルを、見事にぶっちぎっております。 立ちくらみしながら、仮配線で電源をつないでみたところ、画面は真っ白。これでもかというくらい真っ白です。頭の中も真っ白になりました。 しかも、ゴールデン・ウィーク中のことで、交換も修理も容易ではありません。 結論から言うと、うちの営業や代理店さんが奔走してくれて、ゴールデンウィーク明けには、何とか交換品を入手して事なきをえました。 救いだったのは、3台が全く同じ機能だったこと。それぞれ別の場所に3台が設置されていて、どこからでも操作・モニタできるシステム だったんですね。で、一番使わない場所に壊れたものを付けといて ( 付けとかないとネットワークエラーになっちゃうので )、交換品入手まで 待ってもらいました。お客さんが理解ある方で、とても救われました。 恥ずかしいやら情けないやらの失敗談ですが、おかげでシーケンサ、タッチパネルその他機器を扱う際は、今でも非常に慎重です。 あの 「 ブチッ!」 は、これから先も頭から消えることはないと思います。 さて、いつの間にやら今年もゴールデン・ウィークがやってきました。休める皆様、よい連休を! (=゜ω゜)ノ 04月27日(火) やる気なし  初っ端から、やる気なさムキ出しのこのアマはいったい何なんでしょうか。 04月26日(月) 教えて773 第一種電気工事士試験 を買う すんません。反省してます。 (つω:)

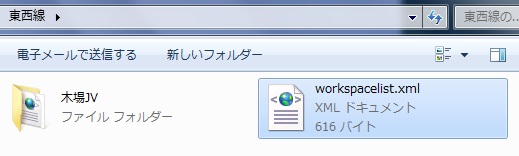

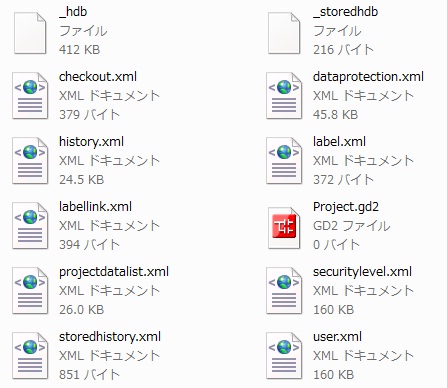

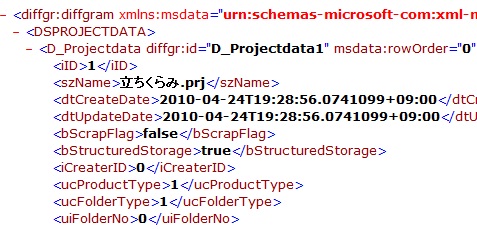

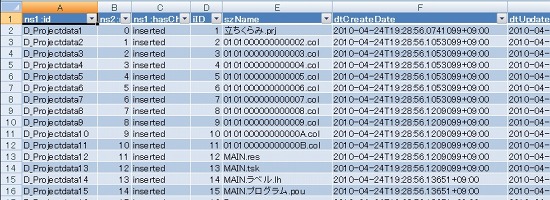

04月25日(日) 首位 まあ、本日は日曜ということで。 マーくんです。  リーンちゃんです。  ズーちゃんです。  以上です。ありがとうございました。 04月24日(土) ワークスペース スタジアムで飲むビールって美味いなー。 (⌒-⌒) 気分的な問題だろな。 さて、GX Works2 のフォルダ構造を見てみます。  「 東西線 」 というパス内には、「 木場JV 」 というワークスペース・フォルダと、ワークスペース関連の XML文書。  「 木場JV 」 というワークスペース・フォルダ内には、「 立ちくらみ 」 というプロジェクト・フォルダと、プロジェクト関連の XML文書。  そして、「 立ちくらみ 」 というプロジェクト・フォルダ内には、ご覧の通り XML文書がびっしり。 試しに、この中の 「 Projectdatalist 」 という XMLソースを開いてみる。  XML なんで、Webブラウザで開けます。このままじゃ見にくいので、さらにこれを EXCELにエクスポートしてみる。  こんな感じになりました。 こいつは、うまく利用すれば、自分 ( 自社 ) なりのソース管理データベースを作れるかもしれませんね。 「 Create DATA 」 ( プロジェクトを作った日 ) とか、「Update Data 」 ( プロジェクトを変更した日 ) とか 必要なセルを抜き出して、JOBごとのデータベース用EXCELファイルにコピペしていくとか。GX Works2 自体でも プロジェクトの履歴登録はできるけど、客先別、現場別とかで EXCELベースで作ってサーバーに入れておけば、 一元管理しやすいし、社内で情報共有できますね。 04月23日(金) ツイストペア 『 月は無慈悲な夜の女王 』 を読み終える。懐かしくもやっぱりすごく面白かった。 これも計装用のケーブル、いわゆる 「 MAケーブル 」 というやつです。  ツイストペアでもし 232Cのような不平衡型を接続する場合は、ペアの片線は、 グラウンド ( SG ) に落とします。つまり、ペアとなる2芯のうち1本は信号に、 もう1本はSGにつなぎます。 ペアの一方を SD ( TXD )、もう一方を RD ( RXD ) といったつなぎ方にして しまっては、何のためのツイストだか分りません。 一方、422Aのような平衡型では、SDAとSDB、RDAとRDB・・・とか、要するに +と−をペアとして接続します。これまた、+同士、−同士をペアにしてしまっては、 何のためのツイストだかさっぱり分からない 「 何言っちゃってんの?」 状態です。 シールドケーブルはなあ・・・改造工事とかだと、シールドの処理が厄介で時間食う よねー。 もうすぐゴールデンウィークですね。ではよい週末を。 (`・ω・)ノ 04月22日(木) 計装配線 KHR−3HV が欲しいです。欲しいよぅ、欲しいよぅ。 ヽ(`Д´)ノ 競馬当たったら買おう・・・。

もちろん他にも、同軸ケーブルや熱電対用の補償導線、あるいはロードセル用なんかの特殊ケーブルを使うことも よくあります。 難しいのは電線サイズで、こうした計装配線は、端末がコネクタ処理だったり、機器の接続端子が小さかったりするので、 配線の処理という面では、細い方が望ましい。実際、こうした計装ケーブルを必要とするものは電流値としては小さいものばかりなので、 0.2とか0.3で充分。ところが、客先によっては、闇雲に 「 最低限の電線サイズ 」 が仕様として定められており、それが 1.25SQだったりするわけです。 ここで、「 計装はこの仕様に従う必要はないだろう 」 なんて勝手に判断して細い線を使ったりすると、さあ、大変。立会検査で 大モメになること必至です。 当社の場合は、盤の製作仕様書を必ず提出しており、そこには使用する電線の種類、サイズを全て記載しています。 しかし、モメそうな相手先なら、事前に別途承認をとっておいた方が間違いありません。 なんで急にこんな話になったかと言うと、 4月22日 → 422 → ツイストペア → 計装ケーブル ・・・ という連想ゲームでした。 ( ゚ ∀゚ ) 04月21日(水) しっぱい、しっぱい その3 仮りにもこのサイトが会社のHPのオマケページなら、失敗談を書き連ねるのはマズくないか? という気もするのですが、 「 細かいこたぁ、気にすんなよ、兄弟!」 とカンの虫が言っているので気にせず続行。 今回は、ハード改造工事です。  ハード改造した際に最も気をつけるべきなのは、電源の短絡です。 間違って電源を短絡した状態で 「 さあ、終わった。電源入れるぞお 」 とブレーカを投入すると、 もっとも、私個人に関して言えば、この経験はちょっと記憶にないですね。必ず短絡チェックをして から電源を投入するのは、もうお好み焼きにマヨネーズかけるくらい当たり前のことなので、うっかり 忘れるようなことはありません。ACでもDCでも同じこと。 他には、穴あけのミスというのもあります。新しく機器を取り付ける際、穴あけ位置や大きさを 間違えたりずれたりすると、えらいことになります。やり直し、ききませんから。 もっとも、これも私はほとんど記憶にないですね。穴あけの墨出しは結構得意な方でして、 盤面の開口にしろタップの四隅位置決めにしろ、ピタっとおさまります。最近は、DINレール取り付け可能な機器が増えて、楽になりましたね。 さて、何気に失敗しやすいのは、施工時間のヨミです。改造工事に、どのくらいの時間を要するか、という事前のヨミですね。工事前に事前 調査をしていても、思いの外作業がやり辛くて、予定の倍以上時間がかかってしまうこともあります。 他には、忘れ物。工具の忘れ、部材の忘れ、そして肝心の機器の手配漏れ・・・。これは、未だにやらかすことが多いです。一体何年この道 でメシ食ってんじゃーっ! と自分に怒鳴りたくなります。 (。。;) ハード改造工事の失敗談は、もう少し続きます。 04月20日(火) しっぱい、しっぱい その2 まあ、確かにな。時計ばっかり気にしてるような人間は、この仕事には向いてない。 今回は、図面関係の間違いによる失敗談です。どの範疇かと言えば、「 うっかり 」 の類に入るミスが多いですね。

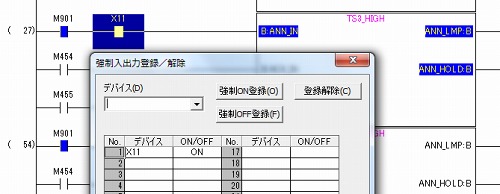

図面段階でのチェックに引っかかるものは、こうした事象の何十倍もあるわけです。しかし、図面で ミスを潰し切れないまま火入れまで 行っちゃうと、それはもう、 煙吹いたり火花飛んだりマグネットがガタガタ喚き出したり と、えらい騒ぎになります。 SD−RDテレコで通信できない、なんてのは、まだまだカワイイ部類です。燃えませんから。 CADで図面を描く作業は、わりと好きです。そういや、最近CADやってないな。ソフトばっかりで。 04月19日(月) 筋肉痛 盤の改造工事をやると、筋肉痛になることがよくあるです。 狭い場所で無理な格好で配線してたりとか、立ったりしゃがんだりを繰り返しているので、翌日眼がさめると、妙な場所が痛かったりします。 さて、稼働中のシステムで、コントローラ ( 指示調節計 ) とシーケンサとの通信 ( RS485 ) が、突然途切れて送受信しなくなるという 事態が発生しました。現在はとりあえず復旧して、突然の通信断の原因究明中ですが、また追って詳細はアップしたいと思います。 ではまた一週間がんばりましょう。 ・・・いてて。 04月18日(日) 週刊ニパ子ちゃん その31 今日は現場工事だったです。それにつけても、当たらねえなあ・・・競馬。 (;一_一)  最近、「 ニパ子ちゃんは自分で描いてるの?」 と訊かれること多いですけど、「 中の人が描いてます 」 ということで。 04月17日(土) しっぱい、しっぱい その1 成瀬の完封ショーを観てきたです。それにしても・・・ マリーンズつええーっ! ( ̄□ ̄;) ボビー退団以降の凋落を予想してしまった自分が恥ずかしい・・・。先発陣が手薄なのは心配だけど、今年の打線はちょっとすごいぞ! と盛り上がったところで、失敗談について話して盛り下がりたいと思います。失敗、ミス、チョンボには何種類かあると思いますが、 ・ 知識不足、技術不足、事前の調査不足から発生する失敗 ・ ( 仕様書や客先の要望などに対する ) 理解不足、情報不足、考え違い、勝手な思い込みから発生する失敗 ・ うっかりやナメすぎ、いわゆるケアレスミス ・ 元々、無理がある ( 納期的に ) さて今回は、ソフト関連の現地試運転、改造についてのうっかりミス。 1.現地改造工事において、何を血迷ったか、ラッチエリア・データを全クリア。タイマや警報の閾値など、タッチパネルの設定データが 全部消える。一から全て打ち込み直すも、打ち込み忘れが後日発覚。トラブルになる。 2.何を血迷ったか、テスト用のダミー接点を、a接点で回路にシリースに入れる。テスト後にダミー接点を消し忘れ、翌日の本稼働時に ステップ・シーケンスが途中で停止。渋滞発生。 3.強制デバイステストで入力デバイスをONしたまま、試験を終了させ、本稼働時にシステムトラブル。  4.試運転の時間短縮のため、タイマ設定値を思いっきり短く設定 ( タッチパネルで設定 )。試運転後に元に戻すのを忘れて、翌日の 本稼働でトラブル。 5.試験回路に関係のない警報が頻発するのがうっとうしくて、警報プログラムを一時待機プログラムにする。そのまんま試験終了。 いざ本稼働で警報が発生せずにヤバい状況に。 ・・・とまあ色々あるわけですが、共通して言えることは、テスト用の回路や操作を、そのまま残してきてしまった、というミスです。 現地でのスタートアップや改造工事では、試験環境を構築するのが難しかったり、機械装置やコンピュータその他との信号のやりとりに 実際の稼働状況と同じ状況が作れなかったり、機械を実際に動かすことができなかったり・・・ということがままあるので、どうしても ソフトでテスト用の回路を作ったり、条件を変えたりしなくてはいけないことも多いのです。 そうした試験手順まで事前に想定できて書類を作成しておける場合はともかく、現場でギャアギャア喚きながら試行錯誤しているような 状況に陥ると、こうしたミスも生まれがちです。 ・・・言い訳ですけど。 とにかく、面倒くさがらずに全てメモに残しておかないといけませんね。基本中の基本ですけど、時間に追われ殺気立つ現場で、それが いかにおろそかになりがちかは・・・ご同業の皆様には多少なりともご理解いただけると思います。 (^_^;) 04月16日(金) 吉田くん どんな取り組み方やポリシーで仕事をしようと勝手だが、社内評論家にだけはなるなよ、新入社員諸君! ( 妙に偉そう ) 会社がどうの、組織がどうのと一般論ばかり語ってるヒマがあったら、8の字巻きの練習でもしてろ! で、中部電力のHPにある、 『 働け! 吉田くん 』 http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pamphlet/movie/mov_anime/index.html ぶっちゃけ内容は現在のところ、東田研と同じ原発PRマンガ。でも、なんだか説教臭くて押しつけがましい東田研よりも、 ここまでおバカに徹してくれた方が、無用の反発心がわかなくていいんじゃないか。  とし江先輩のツッコミが絶妙だ。 04月15日(木) 減った 新入社員が入るどころか、ひとり辞めてるやんか。 (-_-) 04月14日(水) 作業の耐えられない重さ ・・・ったく、どいつもこいつも重いんじゃーっ! (#゚д゚) と叫びたくなるくらい、最近のツールは重い。推奨動作環境をざっと見てみると、 統合ツール ・ OMRON CX−One Ver.4  プロセッサ 1GHz以上 メモリ 1GB以上 ハードディスクの必要空き容量 2.8GB以上 ディスプレイ SVGA以上 ・ 三菱電機 iQ Works プロセッサ デスクトップでCeleron 2.8GHz以上 ノートで PentiumM 1.7GHz以上 メモリ 1GB以上 ハードドディスクの必要空き容量 3GB ディスプレイ XGA以上 ・ 富士電機 @E.Integrator + 各ツール  プロセッサ 1GHz以上 メモリ 1GB ハードディスクの必要空き容量 1.5GB以上 ディスプレイ XGA以上 ついでに、GP−ProEX プロセッサ Vista Pentium4 で1GHz以上 メモリ 1GB以上 ハードディスクの必要空き容量 720MB以上 ディスプレイ SVGA以上 もはや、「 クロック1GHz以下、メモリ1GB以下のパソコンは相手にしねーよ! 出直してこいや!」 ・・・って感じだ。 我々のような業者は、まだましな方だと思う。工場の保全さんとか、付帯部署で現場のメンテナンスをしている方たちは、2世代前くらいの ノートを未だに大切に使っている ( 使わざるをえない ) 状況も少なくないのだ。 「 パソコンくらい新しいの買え 」 ですませることは簡単だし、最新のツールを導入して使いこなすことが、結局は改善や効率化につながり 生産性の向上に結びつく、という理屈は決して間違っているとは言えない。 でもなあ・・・。誰もが風をきって颯爽と走れる身体を持ってるわけじゃないと思うんだよ。 04月13日(火) やっぱり起動画面を変えてみる やっと治った、風邪。 ふと思い出したけど、その昔、電解コンの同極を向かい合わせにつなげて無極性化して使うという方法を試したのだけど、あれは ごく普通に行われている手法なのか、それとも本当はやるべきではない裏技的なものなのか、未だによく分かりません。 さて、GX Works2でも、例の起動画面変更技は有効なようです。 2007年01月15日の項 Program Files → MELSOFT → GPPW2 フォルダ内にある 「 Opening.JPG 」 という画像ファイルを、任意のファイルに置き換えるだけ。  → →  こんなふうに変えてみました。ただし、何か不都合が起きても例によって一切責任は負いません。 04月11日(日) ブロック崩し追加 ちょろっと、ブロック崩しの新しいの作りました。 タッチパネルブロック崩し ( 鬼難度編 ) 「 ブロック崩し 」 ページの下部にもリンク置いてます。 04月10日(土) 週刊ニパ子ちゃん その30 がんばれ、新入社員。  うちは今年も新入社員なし。 04月09日(金) 風邪悪化 ダメだ、悪化した。 こんな時は、意識を失うまで飲んで、意識を失うのが一番! ( ゜∇゜) では、よい週末を。 04月08日(木) つうこんのいちげきを食らう前に  先日の改造工事で大ポカやって、お客さんにご迷惑をかけてしまいました。 うーん、まだまだだなあ。ポカの内容自体はありがちなこととも言えますが、ありがちな ミスをありがちにやってしまうのは、最もタチが悪いですね。似たようなミスを、過去にも 別の現場でやってしまったことがあって、善後策を検討中です。 一段落してちょっと気が抜けてしまったせいか、体調を崩してしまってます。 これもいつものことで、気をつけてはいるんですけど・・・。 いつの日か 「 つうこんのいちげき 」 を食らってしまわないように、戒めていきます。 とにかく、早く体調を戻そう。 04月06日(火) 取説用の画面を作る ヒマになるかと思ったら、そうでもないなあ・・・。気分的にはだいぶ楽になったけれども。 タッチパネル画面の取扱説明書を作る際に、任意のランプがONしている状態とか、数値表示が 「 123 」 とかではなく、 それっぽい数値を表示しているようにしたいだとか、任意のウィンドウがポップアップしている状態とかが欲しい時があります。 昔は苦労して、わざわざ取説用に工夫した画面を作ったものですが、最近では使い勝手もよくなりました。  ちょっとしたON−OFF状態の切り替えなら、プレビューが利用できます。 プレビュー画面をそのままBMPなりJPG画像で出力できますので、OFF状態の画面とON状態の画面をそれぞれに出力できます。 では、任意のランプだけON状態にしたい、任意の数値表示器だけ好きな数値を入れておきたい、という場合は? デジタルとGOTの場合は、シミュレータを使いましょう。 シミュレータで、表示したい状態の画面を作れば、その状態をそのまま画像ファイルで出力できます。この機能は、デジタルが 比較的使いやすいですね。GOTも、GT2まではシミュレータ機能が完全に別ソフトでしたのでイマイチでしたが、GT3からは、 GTツールからシミュレータを起動できるので、扱いやすくなりました。 キーエンスVTの場合は、シミュレータは実機とつながなくてはいけないのでこの手法は使えません。その代わり、 数値表示なんかはプレビュー用の数値を設定できますし、プレビュー画面上でウィンドウを表示させることが可能なので、 それなりに簡単に変化のある取説用画面が作成できます。 タッチパネル本体を写真に撮って・・・なんてマネはやめましょうね。 ( ´△`;) 04月05日(月) テレビから原発へ 東田研の第15話がアップされています。 http://www.tepco.co.jp/pavilion/energy/index.html 今回は、『 低炭素スタイルへの道 (第一部 ) 〜倹約富豪とテレビ篇 』。今回で最終回かと思ってたのに ・・・ちっ!

ではまた。 04月04日(日) 高速カウンタ 今日の現場で、年明けからのドタバタもようやく一段落する予定です。長かった・・・。 さて、KV5000のCPU付属 ( 内蔵 )の高速カウンタを使って、ラインドライバで差動入力を  取り込もうとしたのですが、スピードが速くなると、パルスが取れなくなる事態が発生。 オシロで調べてみると、入力周波数が130kHzくらいある。 CPU内蔵の高速カウンタの仕様をあらためて見てみると、位相差50kHzとあります。つまり、 130kHzの入力周波数は仕様範囲外。うっひゃー。 慌てて高速カウンタユニットを取り寄せて増設。高速カウンタユニットは、入力周波数が 最大1MHz。ばっちり、取り込めました。 事前に入力周波数がどれくらいなのかという情報が全くなかったというのもありますが、 正直に言って、CPU内蔵の高速カウンタと、高速カウンタユニット ( KV−SC20V ) の 性能に、こんなにも差があるのだと知りませんでした。 三菱のLシリーズにも言えることですが、CPU内蔵のこうした機能については、専用の ユニットと同等の仕様を持っているかどうか、きちんと確認しないとダメですね。 04月03日(土) 新年度

3月までを、また過去ログに移しました。 |